Публикуя сегодня новую статью А.Ямпольского, мы не хотели бы противопоставить его точку зрения методам BIM, которые мы считаем магистральной перспективой отраслевой технологии. Во-первых, Александр описывает практический подход, который, безусловно, является относительно прогрессивным и вполне может с успехом применяться в ряде важных практических случаев. Во-вторых, как это часто бывает с опережающими технологиями, развиваясь и широко распространяясь, BIM еще достаточно долгое время, вероятно, будет нуждаться в дополняющей поддержке более традиционными методами. В третьих, самому инструментально-методологическому развитию BIM, скорее всего, будет полезно спроецировать в себя рациональный опыт дополняющих и, в какой степени, альтернативных подходов.

Сейчас применение

Как это выглядит со стороны

Проектировщик в окне 2D-редактора работает над созданием рабочего чертежа. В отдельном окне в фоновом режиме на основе информации из 2D-модели строится локальная трехмерная модель. Обновление (полная регенерация) локальной модели выполняется по запросу или после выхода инструмента рисования за пределы фрагмента листа (см. ниже).

Готовый (завизированный) рабочий чертеж передается на отдельный компьютер — сервер. На сервере по мере поступления от участников проектирования готовых чертежей выполняется построение единой общей модели здания. Обновление (полная регенерация) общей модели выполняется после каждого поступления или аннулирования готового рабочего чертежа. В ходе регенерации выполняются проверки согласованности создаваемой модели.

Основные принципы решения задачи

1. В 2D-редакторе моделируется проект здания, само здание моделируется 3D-моделлером.

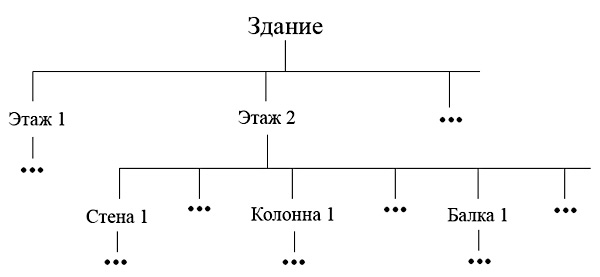

На рис. 1 представлена типовая структура здания.

Рис. 1. Структура здания

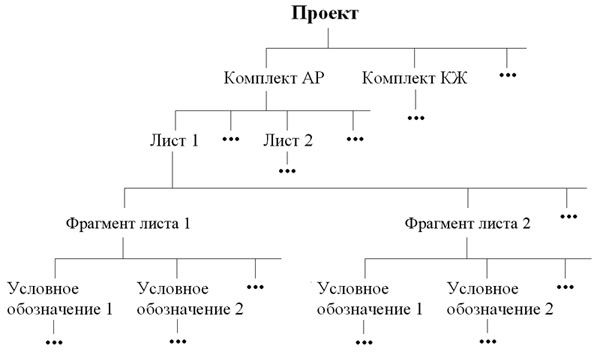

На рис. 2 представлена структура проекта.

Рис. 2. Структура проекта здания

На рис. 2 термин «фрагмент листа» обозначает такие традиционные элементы чертежа, как план этажа, разрез, фасад, вид, деталь, узел, спецификация, блок примечаний и т.п. Как следует из того же рисунка, 2D-система оперирует условными обозначениями, смысл которых понятен специалисту, читающему чертеж. 3D-система оперирует конструктивными элементами здания, т.е. сама имеет понятия об этажах, колоннах, стенах и т.п. Добавив в 2D-систему аналогичные понятия, мы создадим точки соприкосновения между 2D и 3D-системами.

2. Одно из требований, предъявляемых к рабочим чертежам, состоит в том, чтобы вся необходимая информация была представлена на чертеже в явном виде. В соответствии с этим требованием все данные, хранящиеся в базе данных 2D-редактора и явным образом не отображенные на чертеже, должны игнорироваться 3D-интерпретатором. Буквально следовать этому принципу не удастся. Человек способен отличить изображение, скажем, колонны от изображения оконного проема, хотя на плане они выглядят примерно одинаково. Компьютеру это пока не под силу. Проектировщику придется самому определять или вводить двумерные объекты, подлежащие 3D-интерпретации. Ясно, что это осложняет жизнь. Тем не менее, многие проектировщики используют определенные типы линий, штриховки, слои и другие приемы для выделения разбивочных осей, стен, окон, размеров, высотных отметок и т.п. Многие 2D-редакторы включают в себя специальные инструменты, автоматизирующие процедуру рисования подобных объектов.

3. Основным условием для комфортного и быстрого редактирования является несвязность (или малая связность, т.е. отсутствие связей за пределами небольшого легко обозримого фрагмента) редактируемых объектов. Таким образом, условные обозначения на разных фрагментах рабочего чертежа физически никак не связаны. Тот факт, что, например, на плане и на разрезе с помощью разных по внешнему виду изображений условно обозначен один и тот же объект (например, стена первого этажа по оси А) должен установить 3D-интерпретатор на основе всей доступной ему на данный момент информации.

4. Редактируются только рабочие чертежи. 3D-модели строятся автоматически и служат для проверки реализуемости принятых проектных решений (выявления ошибок, нестыковок и т.п.).

Интерпретируемые условные обозначения

Не обязательно все то, что изображено на рабочем чертеже, должно быть понятно программе-интерпретатору. Что-то предназначено только для человека. То, что предназначено для программы, назовем интерпретируемыми условными обозначениями. С точки зрения пользователя, интерпретируемое условное обозначение — это сложный объект, существующий как единое целое и редактируемый по специальным правилам. Аналогами таких объектов являются, например, полилиния, полигон, размерный блок и т.п.

Интерпретируемые условные обозначения могут появиться на чертеже двумя способами:

- с помощью специальных инструментов ввода интерпретируемых объектов;

- с помощью специальных процедур распознавания и преобразования стандартных элементов чертежа (линий, окружностей, текста и т.п.) в интерпретируемые объекты.

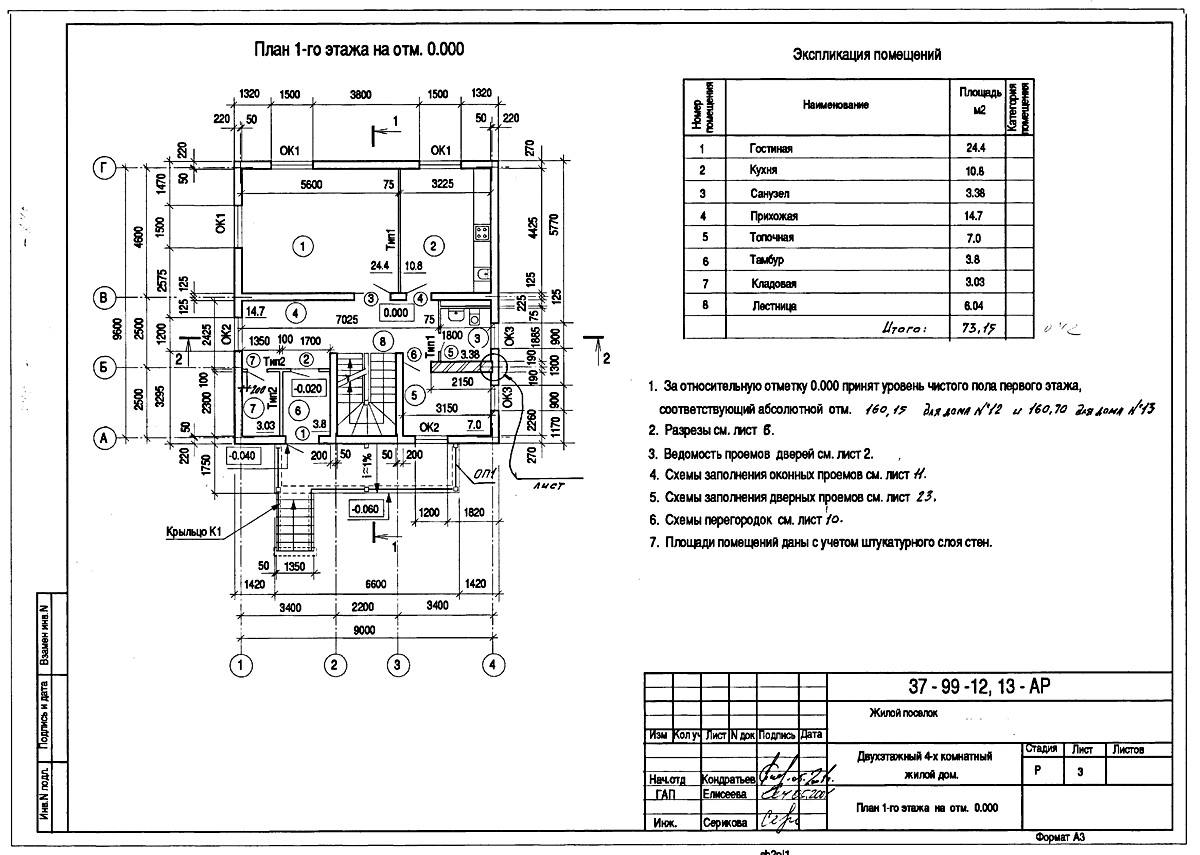

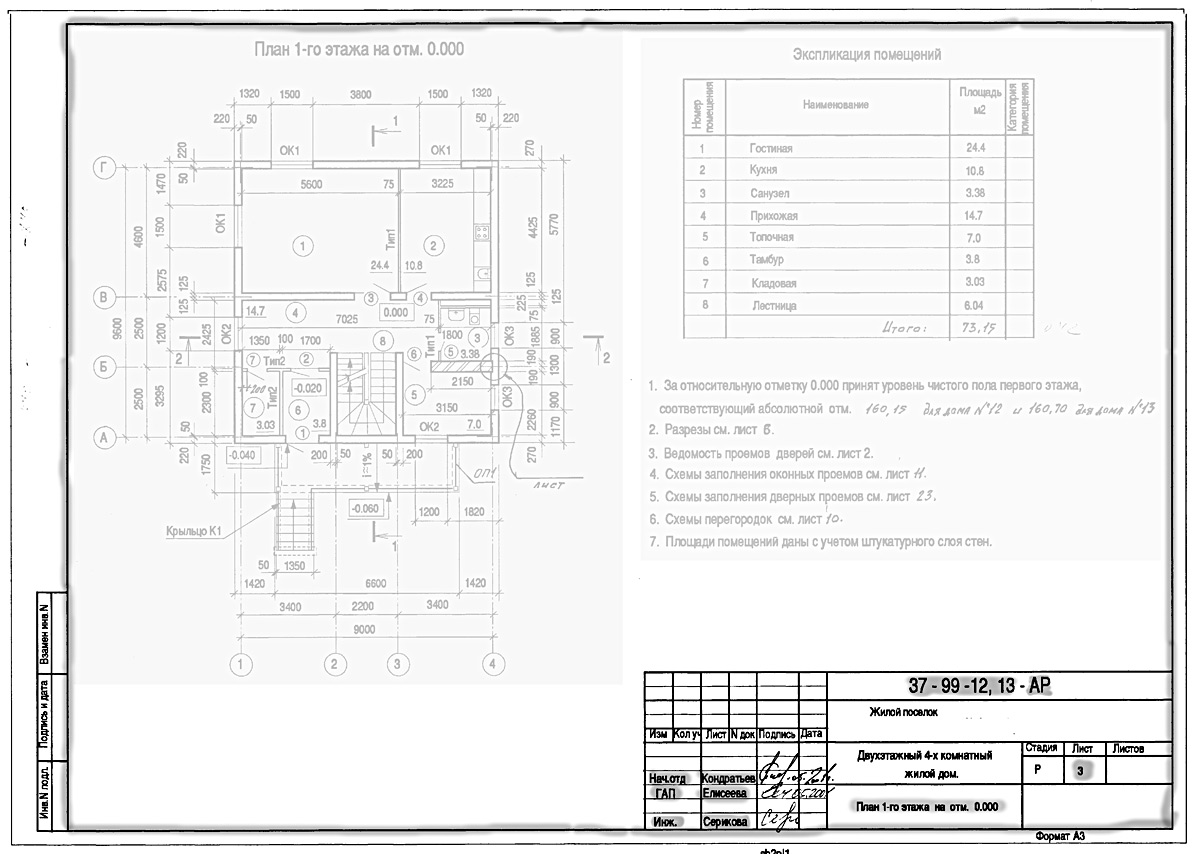

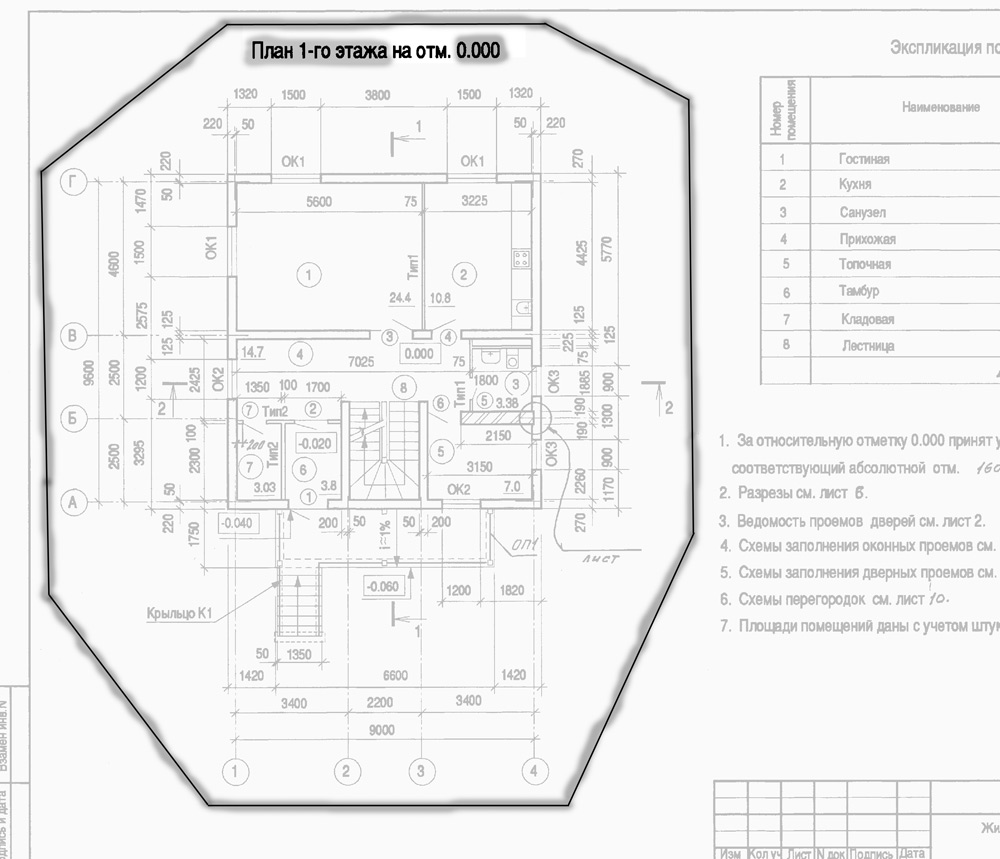

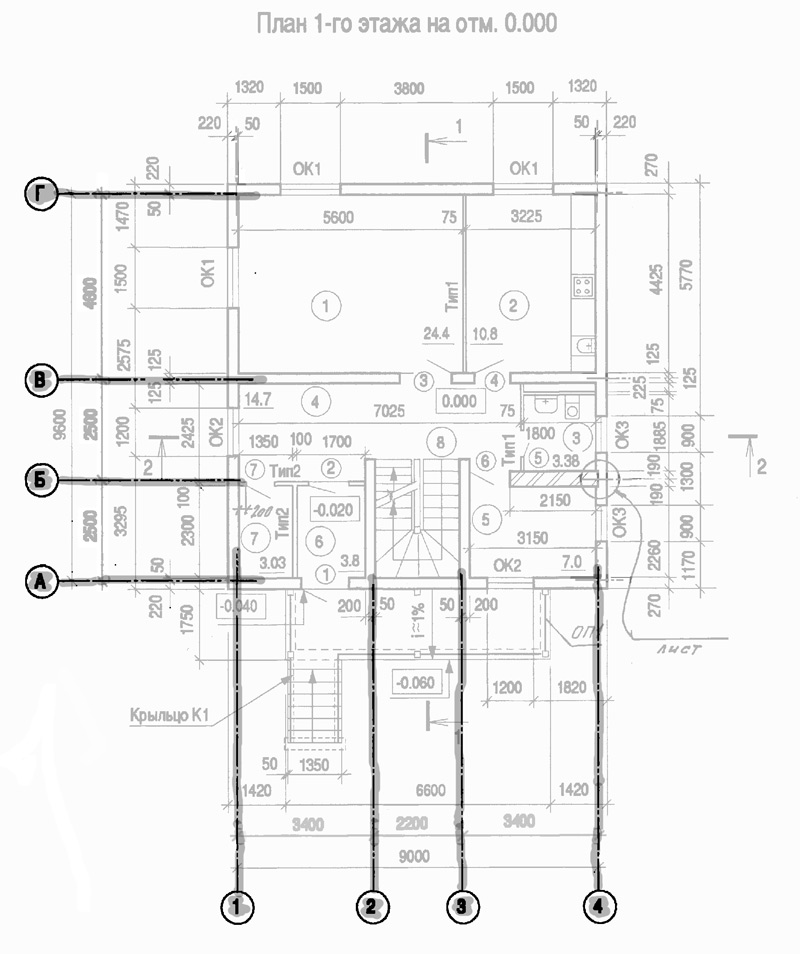

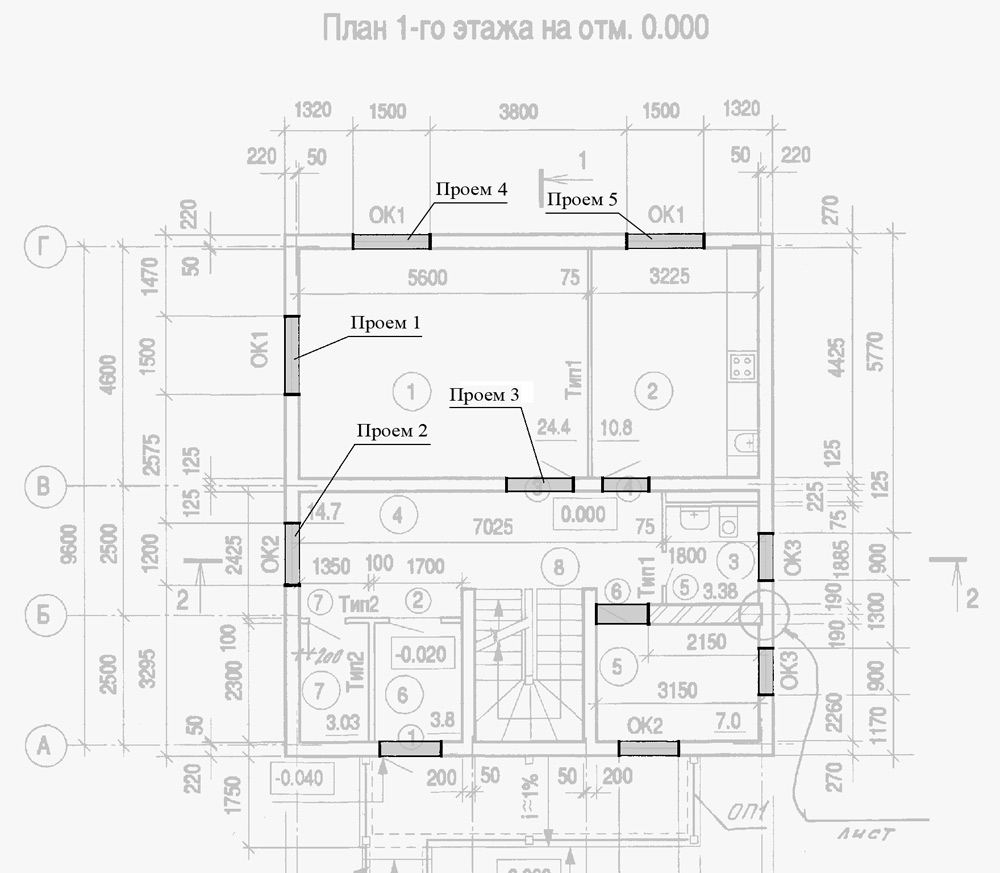

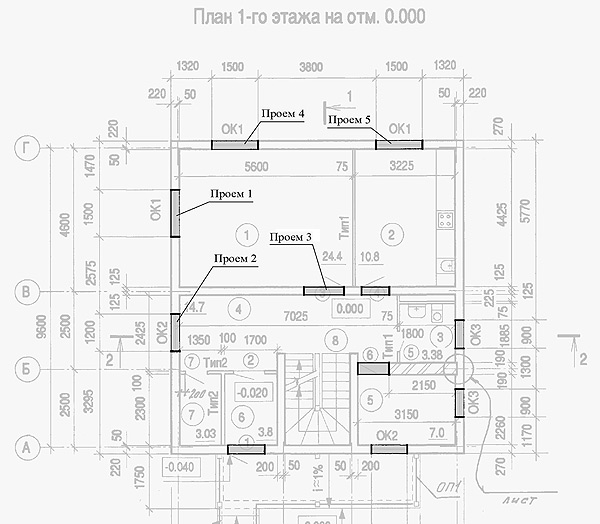

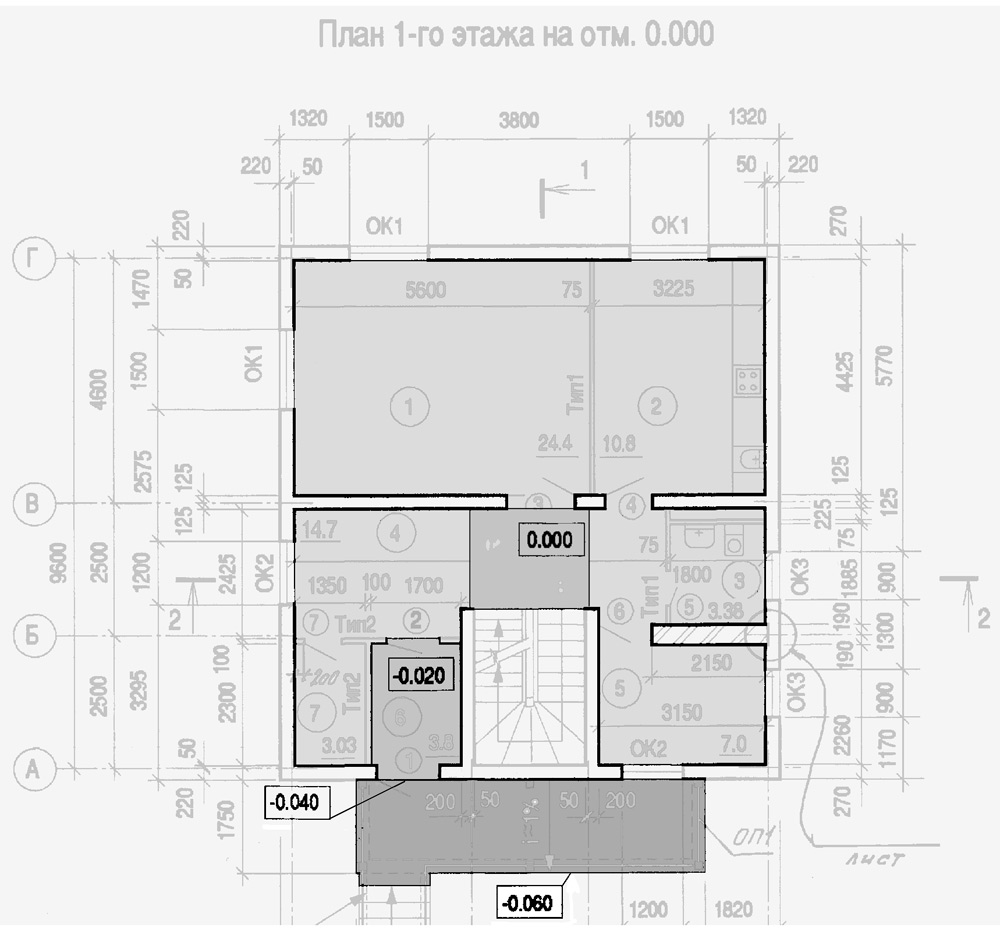

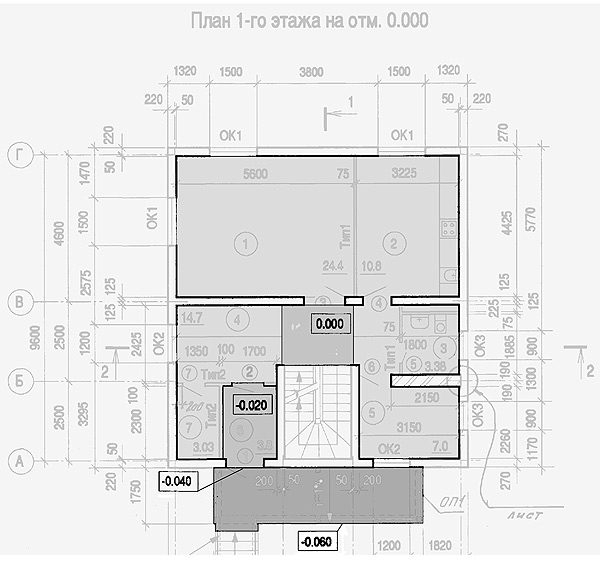

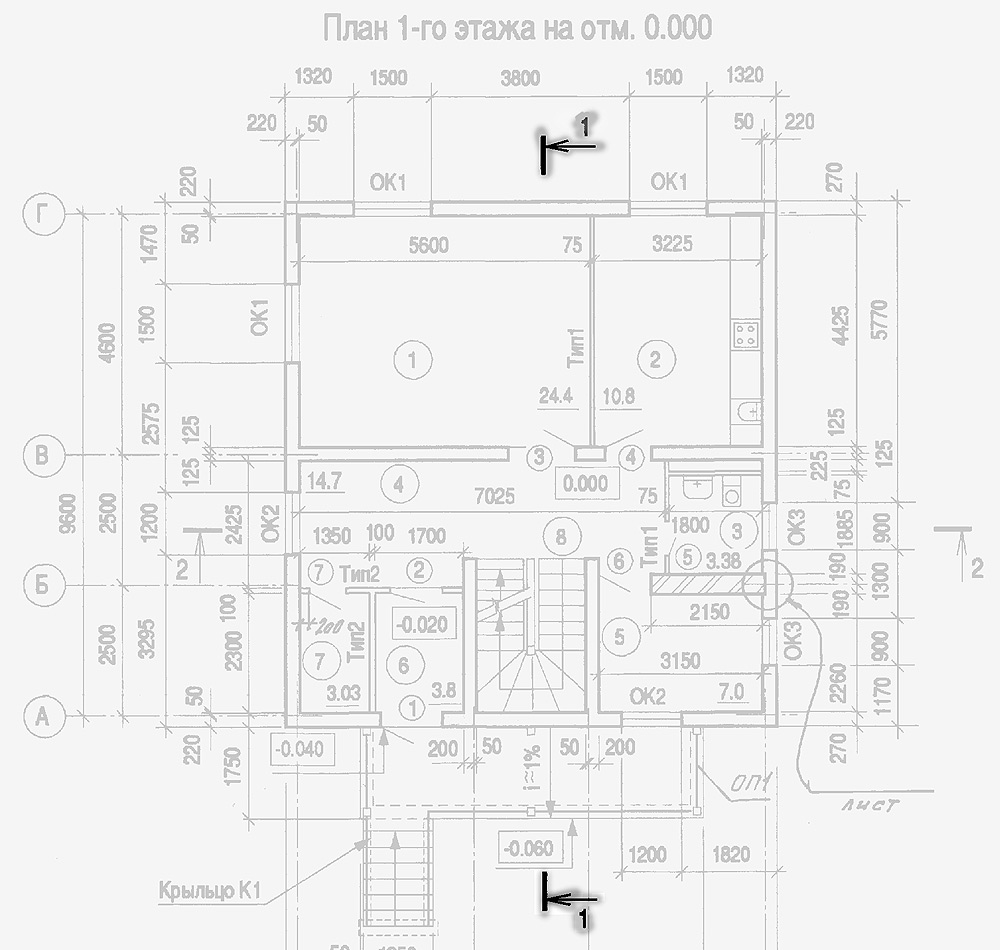

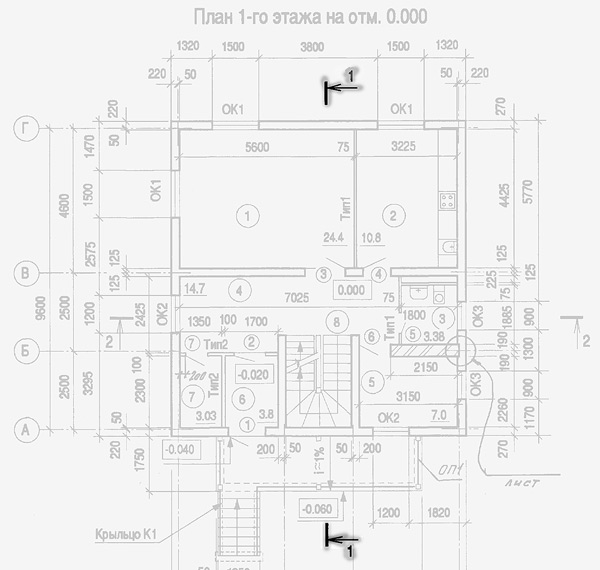

Второй способ более прозрачен. Можно в качестве примера взять реальный проект и, используя этот способ, попытаться сделать рабочие чертежи понятными для программы-интерпретатора. Чертеж плана первого этажа небольшого коттеджа представлен на рис. 3.

Рис. 3. План первого этажа

Условное обозначение «Лист»

Сделаем следующее:

1 — выделим рамку чертежа вместе со штампом так, как показано на рис. 4;

Рис. 4. Рамка и штамп чертежа

2 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенные элементы в интерпретируемый объект Лист.

В процессе преобразования должна быть распознана и присоединена к вновь создаваемому объекту информация, включающая марку, обозначение, название и номер листа, должности и фамилии исполнителей, границы листа. На рис. 4 соответствующие графические элементы выделены серым маркером.

Условное обозначение «План этажа»

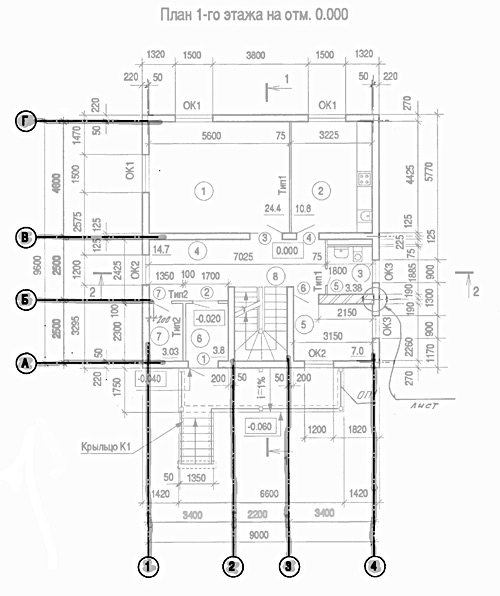

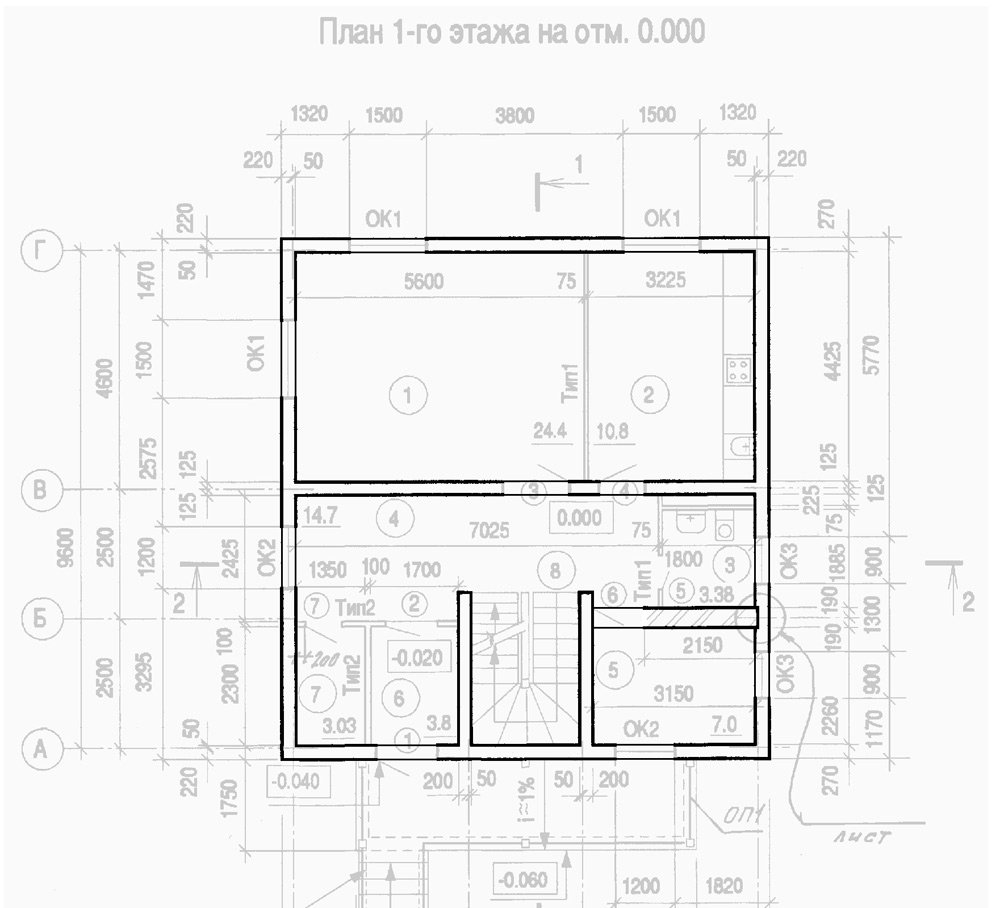

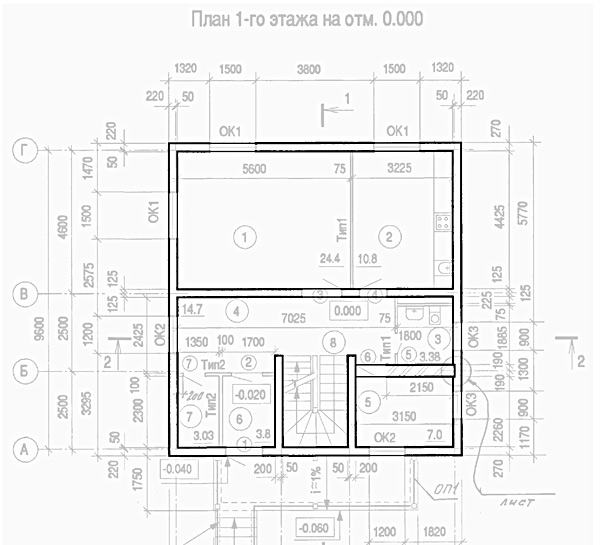

1 — с помощью какого-либо стандартного инструмента рисования (например, «Полигон») начертим границу вокруг плана этажа;

2 — выделим границу вместе с заголовком плана этажа так, как показано на рис. 5;

Рис. 5. Заголовок и границы плана этажа

3 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенные элементы в интерпретируемый объект План этажа.

В процессе преобразования должны быть распознаны название и отметка плана этажа (или несколько отметок, если этаж типовой) и границы плана.

Условное обозначение «Разбивочные оси»

1 — выделим разбивочные оси так, как показано на рис. 6;

Рис. 6. Разбивочные оси

2 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенные элементы в интерпретируемый объект Разбивочные оси.

В процессе преобразования должны быть созданы 4 вертикальных и 4 горизонтальных разбивочных оси. Разбивочная ось — это 2D-объект, объединяющий в себе линию, окружность и текстовую метку. На основе разбивочных осей 3D-интерпретатор создаст структуру данных, определяющую глобальную систему координат здания, а также привязки и наименования вертикальных секущих плоскостей.

Условное обозначение «Стена»

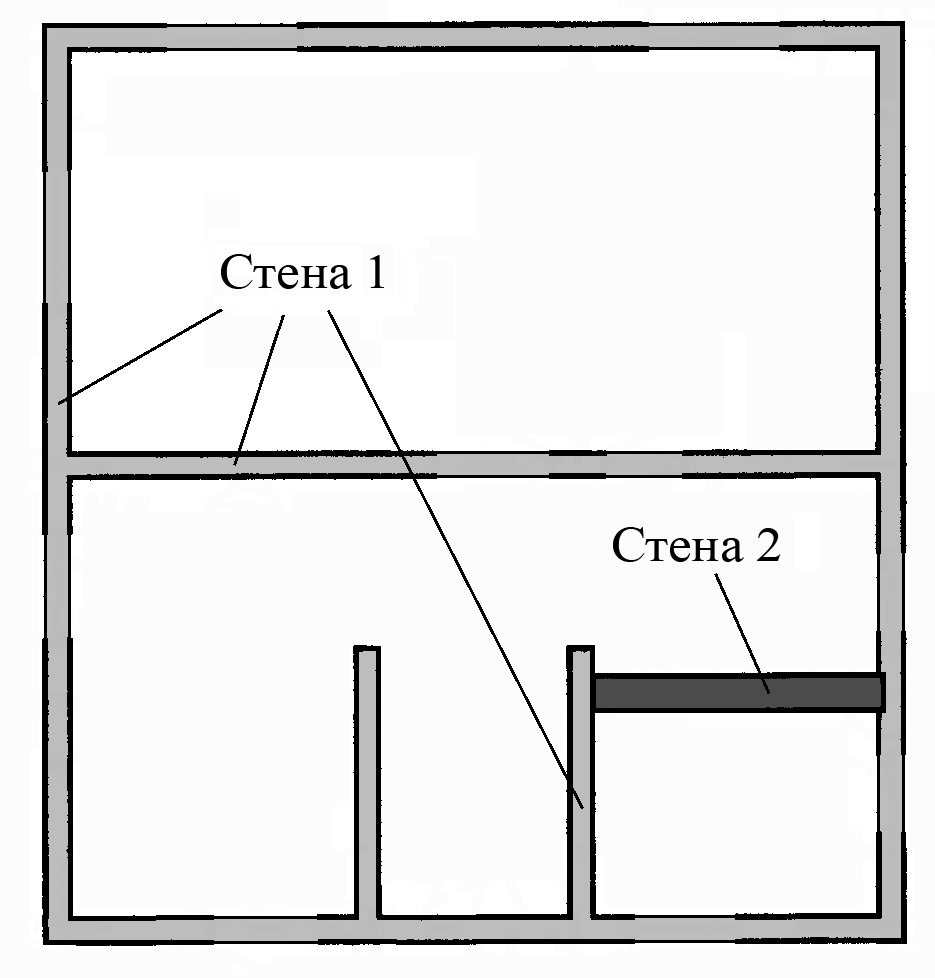

1 — выделим стены этажа так, как показано на рис. 7;

Рис. 7. Стены

2 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенные элементы в интерпретируемые объекты Стены.

В процессе преобразования должны быть созданы две стены. С точки зрения пользователя интерпретируемый объект Стена должен выглядеть (и редактироваться) как 2D-полигон. На рис. 8 для наглядности выполнена заливка сгенерированных стен.

Рис. 8. Сгенерированные стены этажа

Расположение стен на плане задано. За отметку низа стен можно принять отметку плана рассматриваемого этажа; за отметку верха — отметку плана следующего по высоте этажа. В простом случае имеющихся данных достаточно для построения трехмерной модели стен первого этажа.

Условное обозначение «Проем». Связывание объектов

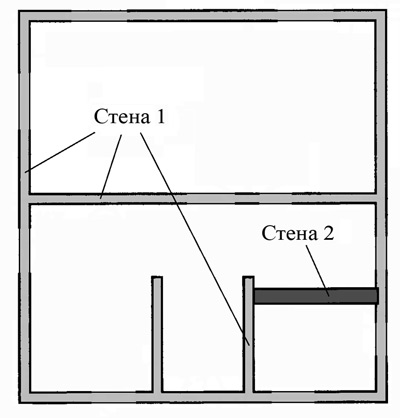

1 — выделим проемы стен так, как показано на рис. 9 (для наглядности выполнена заливка проемов);

Рис. 9. Проемы

2 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенные элементы в интерпретируемые объекты Проемы.

В процессе преобразования должно быть создано одиннадцать проемов. Я пронумеровал некоторые проемы для того, чтобы можно было в дальнейшем на них сослаться. С точки зрения пользователя интерпретируемый объект Проем должен выглядеть и редактироваться как полигон. Заметим, что отметки низа и верха проемов пока не определены.

В 2D-системе Проемы существуют как независимые самодостаточные объекты. Однако, реально проемы проделаны в стенах, плитах и т.п. Следовательно, 3D-интерпретатор должен для всех проемов найти порождающие объекты. В данном случае наиболее подходящими кандидатами на эту роль будут участки ранее сгенерированных стен.

Связывание — одна из наиболее универсальных процедур 3D-интерпретатора. Например, только связав условные обозначения проемов на планах и разрезах, мы сможем определить точные координаты проемов в трехмерном пространстве.

Условное обозначение «Заполнение проема»

1 — выделим элементы заполнения проемов стен так, как показано на рис. 10;

Рис. 10. Заполнения проемов

2 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенные элементы в интерпретируемые объекты Заполнение проемов.

В процессе преобразования нужно распознать вид заполнения (окно или дверь), марку окна или двери, расположение окон и дверей. Исходя из расположения окон и дверей, можно связать ранее созданные проемы и их заполнение.

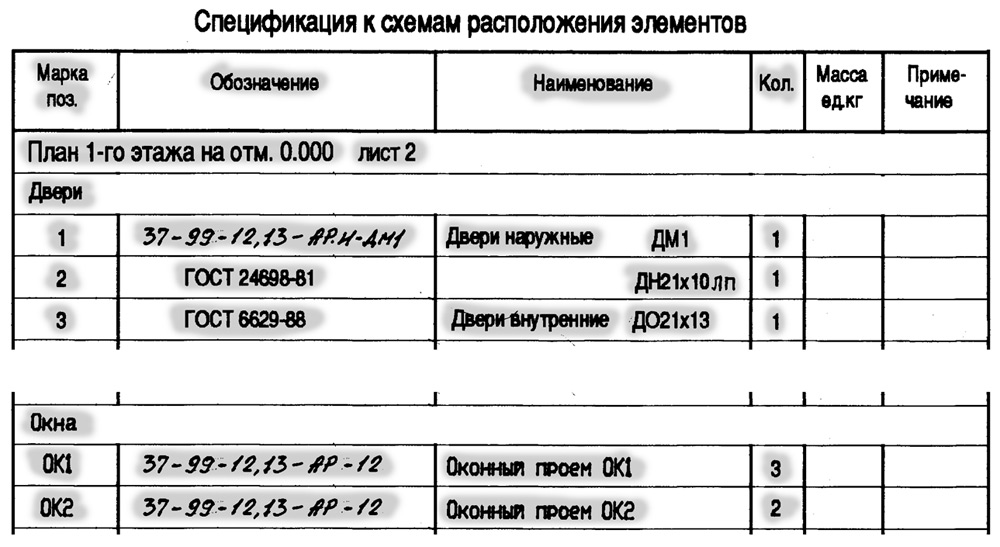

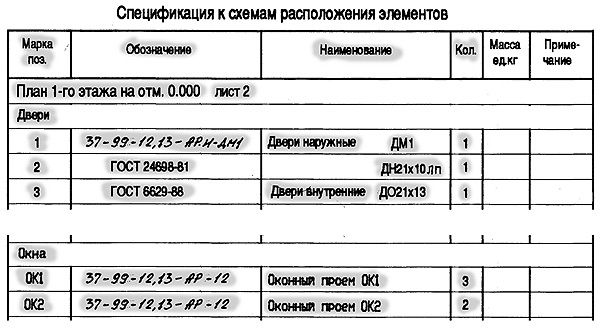

Условное обозначение «Спецификация к схемам расположения элементов»

1 — выделим таблицу-спецификацию (возможно, она расположена на отдельном листе) так, как показано на рис. 11.

Рис. 11. Спецификация к схемам расположения элементов

2 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенную таблицу в интерпретируемый объект Спецификация к схемам расположения элементов.

В процессе преобразования нужно распознать все значащие элементы таблицы. С точки зрения пользователя спецификация должна выглядеть и редактироваться так же, как, например, таблица в редакторе WORD. 3D-интерпретатор должен будет связать условные обозначения на схемах (например, заполнения проемов на плане

Условное обозначение «Плита»

1 — выделим плиты этажа так, как показано на рис. 12 (для наглядности выполнена заливка плит);

Рис. 12. Плиты

2 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенные элементы в интерпретируемые объекты Плиты.

В процессе преобразования должны быть созданы три плиты. С точки зрения пользователя интерпретируемый объект Плита должен выглядеть и редактироваться как полигон. При отсутствии дополнительной информации (см. ниже), можно принять отметку верхних поверхностей плит равной отметке плана этажа. Отметка нижних поверхностей плит пока не известна.

Условное обозначение «Отметка поверхности»

На рис. 12, кроме плит, показаны интерпретируемые объекты Отметка поверхности (число в прямоугольной рамке, возможно, с выносной линией). Интерпретатор должен связать каждую отметку с соответствующей поверхностью, будь то поверхность плиты, стены, проема и т.п. Верхняя поверхность плиты крыльца имеет уклон; для этой плиты заданы две высотные отметки, привязанные к граням плиты. Можно задать и три отметки, привязав их к трем углам произвольно наклоненной поверхности.

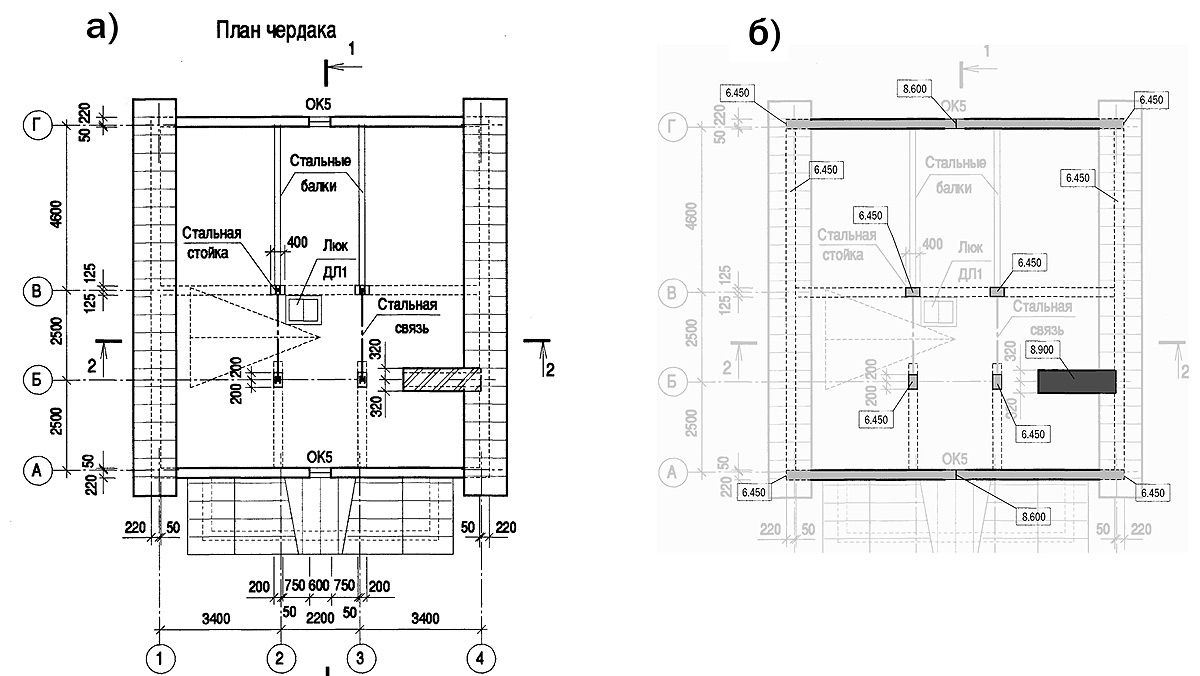

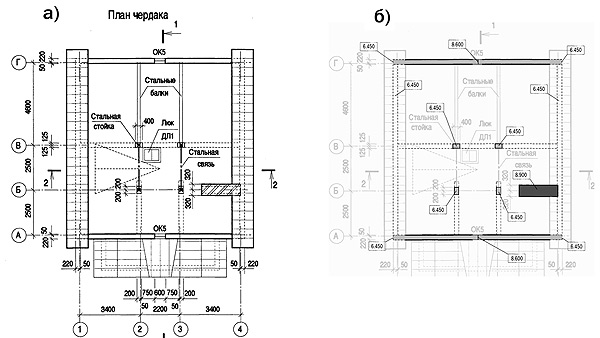

На рис. 13,а показан фрагмент рабочего чертежа с планом чердака. Если на фрагменте добавить отметки верхних поверхностей стен, то можно облегчить жизнь читателям чертежа, в том числе и 3D-интерпретатору (см. рис. 13,б)

.

Рис. 13. План чердака

а — рабочий чертеж плана чердака;

б — условные обозначения стен с отметками верхних граней

Условное обозначение «Плоскость сечения»

1 — выделим элементы, задающие расположение и ориентацию секущей плоскости так, как показано на рис. 14;

Рис. 14. Плоскость сечения

2 — с помощью специальной процедуры преобразуем выделенные элементы в интерпретируемый объект Плоскость сечения.

В процессе преобразования должен быть создан объект, включающий в себя набор отрезков, стрелок и текстовых меток. На основе этого объекта 3D-интерпретатор создаст структуру данных, определяющую локальную систему координат с идентификатором

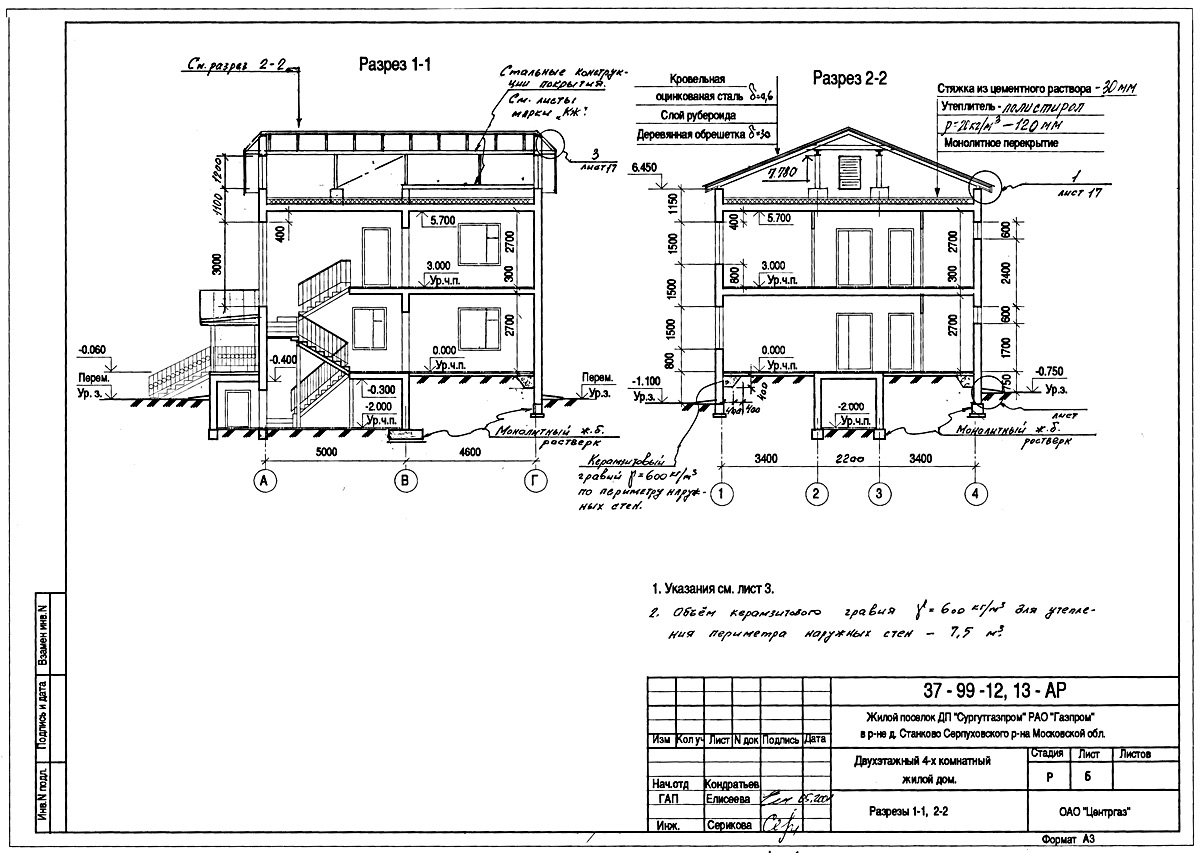

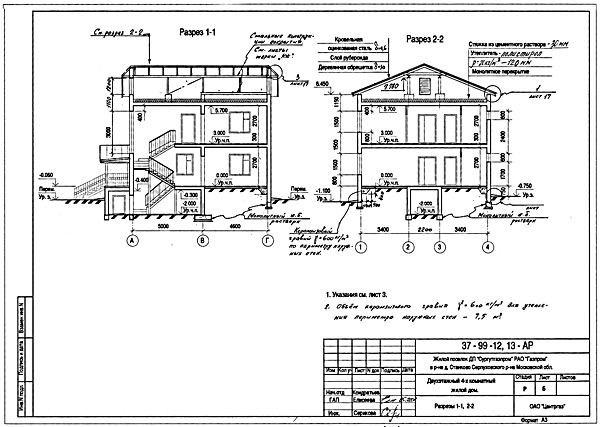

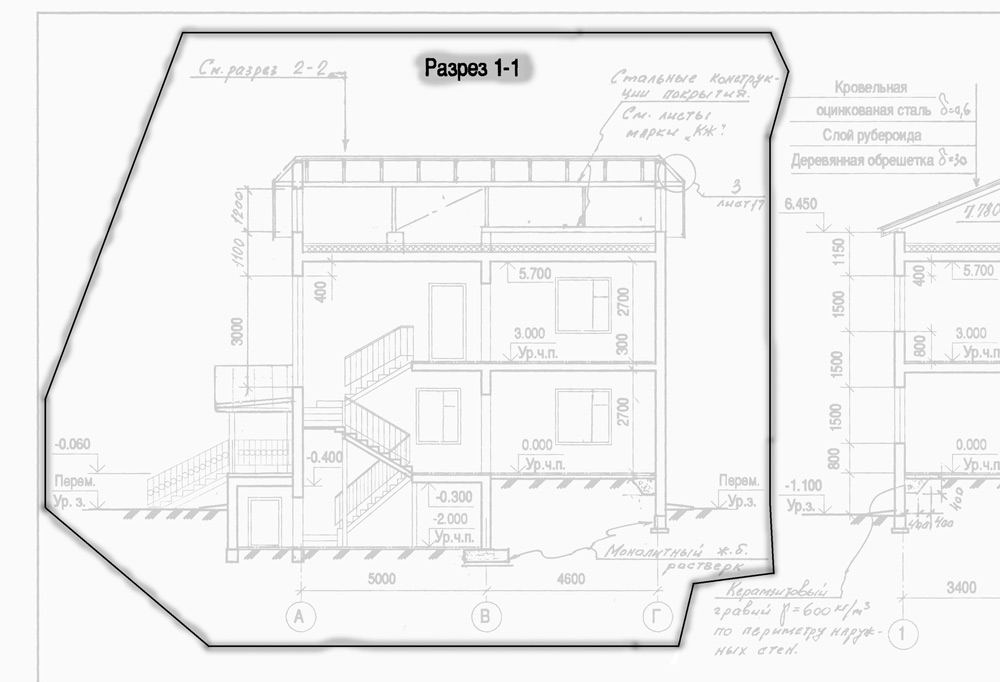

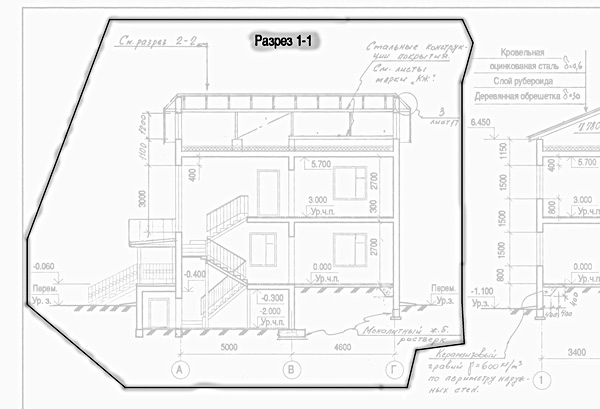

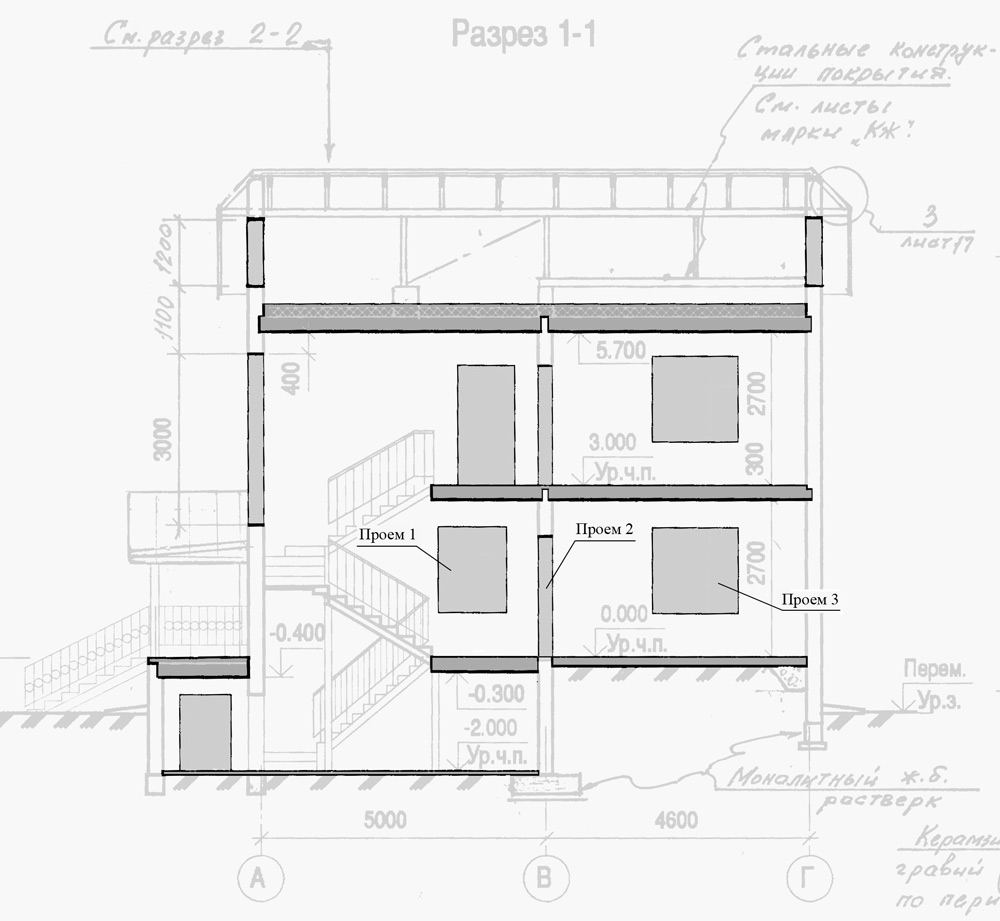

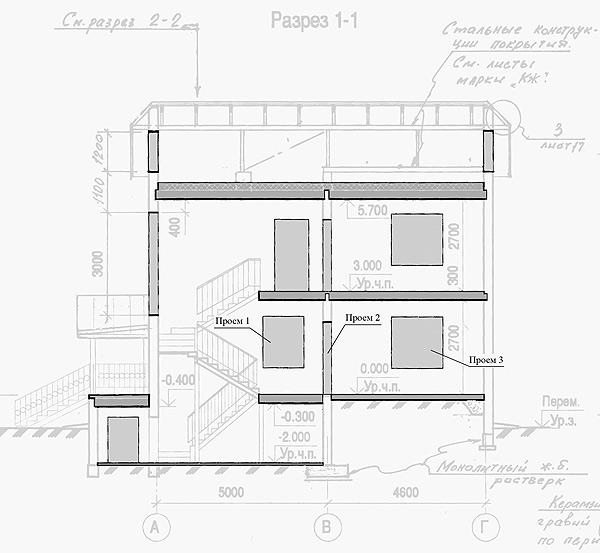

Принципиально, задание и интерпретация условных обозначений на разрезах, фасадах, видах ничем не отличается от соответствующих операций на планах этажей. Поэтому дальнейшее рассмотрение будет менее подробным. Рабочий чертеж с изображением разрезов здания представлен на рис. 15.

Рис. 15. Разрезы

Условное обозначение «Разрез»

Действия аналогичны тем, что были выполнены при создании интерпретируемого объекта План этажа. В результате появится интерпретируемый объект Разрез (см. рис. 16).

Рис. 16. Заголовок и границы разреза

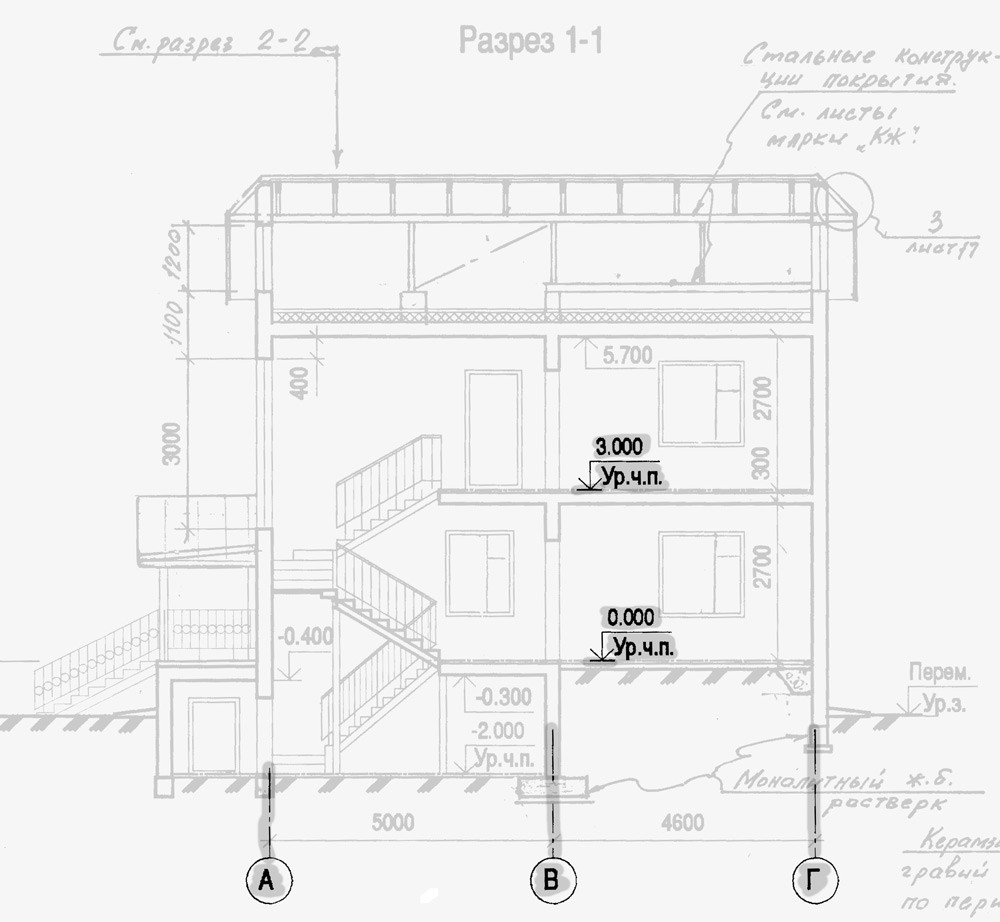

Позиционирование разреза в пространстве

Для позиционирования разреза в пространстве необходимо на разрезе создать хотя бы один объект Разбивочная ось (см. выше) и хотя бы один объект Вертикальная отметка. Созданные объекты показаны на рис. 17.

Рис. 17. Разбивочные оси и вертикальные отметки

Все обозначения разбивочных осей на планах, разрезах, видах и т.п. должны быть связаны 3D-интерпретатором. Должно быть проверено соответствие расстояний между осями на различных фрагментах. Если на фрагменте задано несколько вертикальных отметок, должно быть проверено соответствие расстояний, взятых с чертежа и полученных в результате вычислений на основе текстовой информации. При обнаружении несогласованностей 3D-интерпретатор должен выдать предупреждающие сообщения.

Получение недостающей информации

3D-интерпретатор должен располагать всей необходимой информацией для позиционирования любого конструктивного элемента здания в пространстве. Обычно, информации, собранной в процессе обработки одного плоского фрагмента, для этих целей не достаточно. Интерпретатор должен перейти к обработке следующего фрагмента, попытаться связать условные обозначения одних и тех же физических объектов и получить для них недостающую информацию. Что делать, если все фрагменты обработаны, а информации все-таки не хватает? Для рабочих чертежей это обычная ситуация. В алгоритмы интерпретатора должны быть заложены простые правила, позволяющие, пусть с некоторой вероятностью ошибки, разрешить проблему.

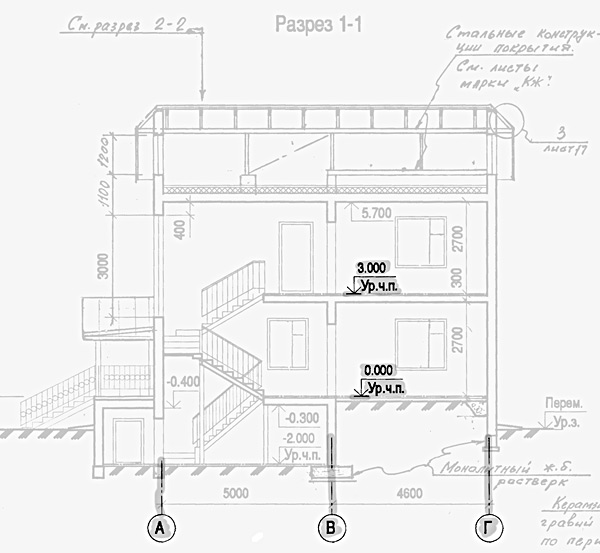

В нашем случае, не до конца определенными остались проемы стен, плиты полов и перекрытий. Условные обозначения этих объектов на разрезе выглядят так, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Условные обозначения проемов и плит на разрезе здания

Сопоставив все проемы на плане первого этажа (рис. 9) со всеми проемами на разрезе

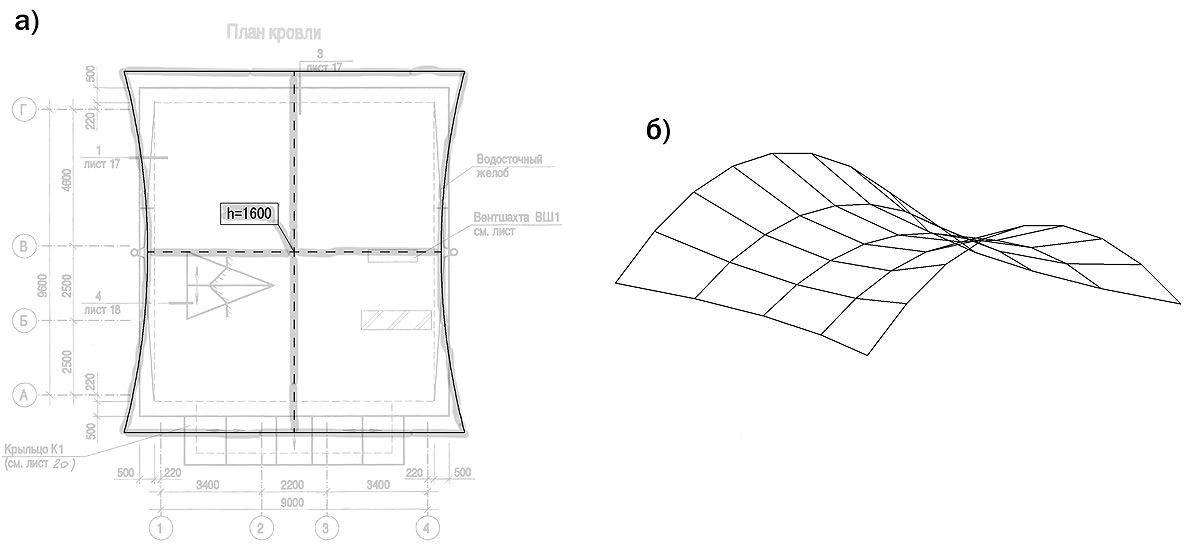

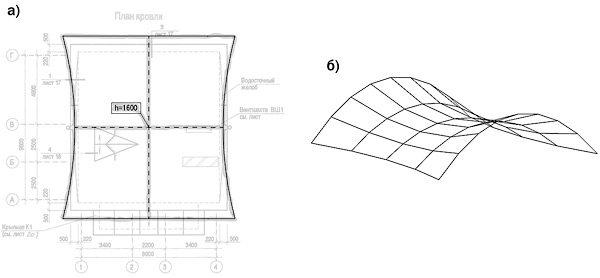

Конструкции сложной формы. Параметризация

Существует мнение, что в 2D невозможно проектировать конструкции сложной формы. Это не верно, так же как и то, что использование параметризации возможно только в 3D. Условно можно изобразить все, что угодно. Если вы хорошо представляете то, о чем идет речь — реализм изображения не важен. Ниже показан пример проектирования кровли в случае, если бы вы решили перекрыть дачу гипаром.

Рис. 19. Проектирование кровли

а — условное обозначение гиперболического параболоида на плане

б — аксонометрия стропильной системы

На рис. 19,а показано условное обозначение гиперболического параболоида на плане. Параметр h задан в виде текстовой метки; параметры a1 и m можно снять с чертежа; параметры b1, a и b вычисляются аналитически (обозначения параметров приняты по интерактивному учебнику Киселёва «Высшая математика»). Верхняя поверхность кровли определена. На ее основе можно построить стропильную систему кровли. При желании, никто не мешает войти в локальную

Построение общей модели здания

На сервер единой модели здания поступают рабочие чертежи от участников, разрабатывающих отдельные разделы проекта. Каждый элемент общей модели должен «знать» своего хозяина. По мере продвижения проекта конструктивные элементы, сгенерированные на стадии эскизного проектирования, заменяются соответствующими элементами, пришедшими с чертежей марки АР, последние вытесняются детально проработанными элементами КЖ, КМ, КД. На конструктивную основу навешивается инженерное оборудование. Постепенно создается реалистичная модель будущего здания. В отличие от BIM, эта модель нигде не хранится, не редактируется, никому не передается. Она в любой момент может быть построена по рабочим чертежам.

Назначение общей модели очевидно — до реального строительства понять, соответствует ли готовый продукт тому, что было задумано. Помимо ручных (визуальных) проверок, должны быть выполнены автоматические проверки на связность, согласованность, выполнение требований, ограничений и т.п.

Нельзя обойти стороной вопрос о программе, способной работать с единой моделью здания. Единая модель подразумевает создание управляющей системы, основанной на единообразной, унифицированной схеме данных и унифицированной процедуре их обработки. Определяющим свойством системы должна быть интеллектуальность, т.е. способность легко и естественно наращивать знания. О том, как, с моей точки зрения, должна быть построена такая система, можно прочитать в статье, ссылка на которую дана ниже.

Язык проектирования

Я уже говорил о сходстве процесса проектирования с созданием литературного произведения. В обоих случаях решающую роль играет язык и умение им пользоваться. Для проектировщика язык для выражения его идей — это язык условных обозначений. Теперь предлагается добавить к нему встроенный 3D-интерпретатор (что-то, вроде средства синхронного перевода). Ясно, что это отразится на практике проектирования.

Во-первых, интерпретатор будет служить своеобразным нормоконтролем для инженера, заставляя его более формально и строго подходить к созданию чертежа.

Во-вторых, значительно возрастет роль стандарта ЕСКД, к которому раньше относились как к чему-то второстепенному.

В то же время, сам стандарт ЕСКД, вероятно, будет пересмотрен с точки зрения требований его

Заключение

Выгоды альтернативной технологии, предложенной в статье, очевидны:

- она лежит абсолютно в русле традиционного подхода к проектированию;

- не требует революционной ломки существующих технологий;

- изначально предназначена для распределенной работы (не испытывает трудностей, связанных с администрированием, организацией доступа, передачей больших объемов информации и т.п.);

- сохраняет все прежние наработки, облегчающие создание проекта;

- и в то же время, реально внедряет трехмерное моделирование в практику проектирования.

Дополнительная информация:

Ямпольский А.А. Как вырастить дерево. Общие принципы построения систем проектирования. Журнал Системный администратор, № 9 (94) 2010.

По результатам дискуссии автор опубликовал дополнение к своей статье: "Сравнение интерфейсов стандартной BIM-программы и виртуальной программы 2D+"