Наша предыдущая статья «Внедрение BIM: проблема формализации процессов и возраста организации» и последовавшие после её выхода многочисленные дискуссии как на сайте isicad, так и за его пределами, навели нас на мысль, что требуется продолжение. Небольшое и тезисное, но существенно поясняющее некоторые аспекты внедрения BIM.

Как уже отмечалось, было бы неправильно ставить процесс формализации производственных отношений при внедрении BIM на первое место, жестко прописывать все до мелочей, а затем жестко отслеживать выполнение. Не нужно усложнять то, что можно не усложнять!

Что же делать? Надо не спускать документы, схемы и регламенты «сверху», а через практику на основе общих «правил игры» нарабатывать в своей организации опыт и по нему уже создавать документы с нежесткими границами взаимодействия (с программой и людьми). И затем дополнять эти правила по мере необходимости, фиксируя таким образом полученный на своей практике успех. Это просто и естественно.

Формализация внедрения BIM может быть приемлема для организаций, уже находящихся на ниспадающей стадии своего жизненного цикла и в силу этого склонных к бюрократизации. Хотя им это особой пользы не принесет.

Но чрезмерная формализация особенно опасна для развивающихся фирм, поскольку сокращает их возможности по продлению возрастающей фазы жизненного цикла. А ведь именно такие организации определяют будущее проектно-строительной отрасли России и представляют наибольший интерес для внедрения BIM.

Что же делать тем, кто хочет внедрить BIM?

Советы «молодым»

Начнем с «растущих» организаций. Здесь всё «просто»: внедряйте BIM через собственную практику, опираясь на «десять заповедей», и не впадайте в крайности «формализации». На этой стадии существует хорошее правило: если появилась мысль ввести что-то регламентирующее, напишите продуманный текст соответствующего распоряжения, положите его к себе в глубокий ящик стола и вернитесь к нему через месяц. Скорее всего повторное рассмотрение покажет, что форму и содержание написанного ранее документа надо поменять. Поменяйте, как сочтете нужным, и снова положите документ в стол. У этого процесса должно быть несколько итераций, только тогда он, с высокой вероятностью, даст правильный результат.Кто-то, конечно, может возразить, что таким образом мы замедляем прогрессивные процессы в фирме, не даем ей динамично развиваться и т.п. Ничего подобного! На рабочих местах и в производственных связях всё будет совершенствоваться, причем так, как надо этому самому производству, правда, при условии, что люди там не связаны жесткими инструкциями по рукам и ногам.

А вот когда новшества докажут свою эффективность, их надо обязательно «узаконить» документом. Другими словами, действовать надо по правилу «сначала практика, потом документ». Кстати, такое правило обезопасит и от проблем, связанных с периодами раннего развития фирмы, о которых мы здесь почти ничего не говорили.

Теперь советы «стареющим» организациям

По объективным причинам таких у нас большинство. Например, все «Гражданпроекты».Начнем с простых советов:

1. Если вы не знаете, зачем требуется информационное моделирование, не надо внедрять BIM. Живите, как жили – это продлит вашу счастливую старость до естественного завершения бизнеса. А здание потом можно сдавать в аренду.

2. Если вы, не зная и не понимая, зачем нужен BIM, всё же пытаетесь его внедрять, да ещё «бюрократическим» путем, знайте, что финал вашего бизнеса может наступить гораздо быстрее. И здание в аренду сдавать уже не придётся.

3. Если вы, понимая неизбежность и нужность BIM, всё же решили внедрять у себя эту технологию, это надо делать правильно.

Что значит правильно?

Прежде всего надо следовать упоминавшимся уже «десяти заповедям», особенно второй из них: «Не надо переводить на BIM всех сразу, да ещё в приказном порядке».

Далее, не надо вводить правила, распоряжения, стандарты, регламенты и прочее, как бы этого ни хотелось, как бы это ни казалось проще и как бы это ни советовали другие.

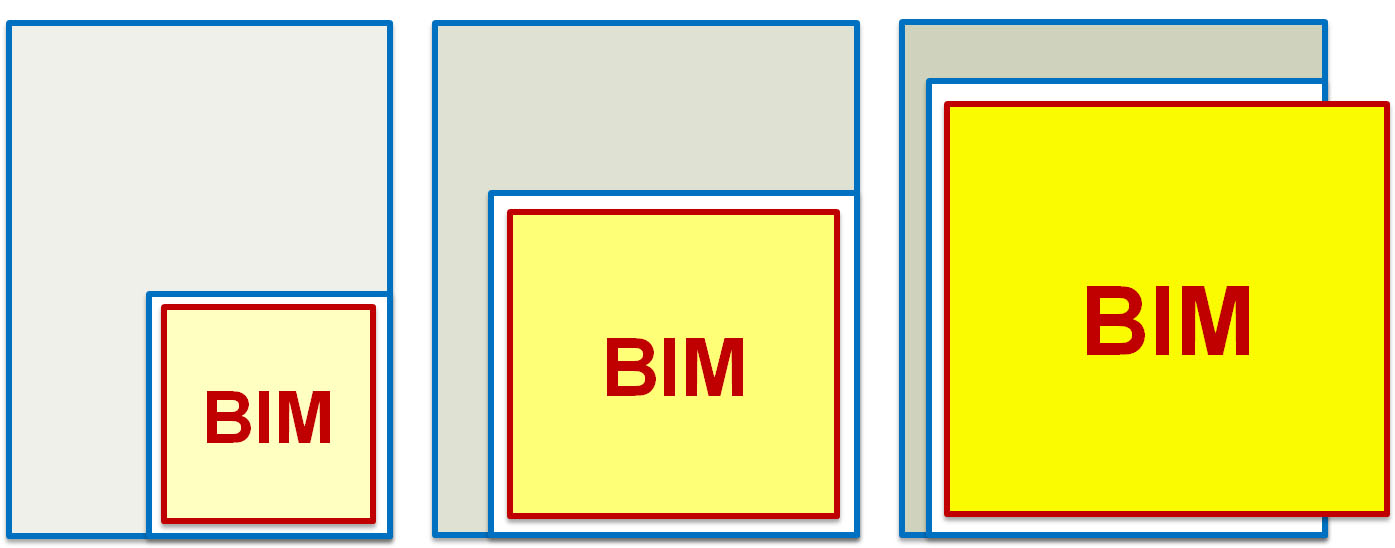

Надо создать в рамках организации особую «зону», в которой и проводить внедрение BIM. Эта «зона» должна быть практически автономной в плане производства и на первых порах полуавтономной в финансовом плане (сначала её придётся «кормить»). Кроме этого, её надо будет «освободить» от существующих бюрократических наслоений, регламентирующих производственные отношения и мешающих формированию новых отношений. А дальше действовать, как при внедрении BIM в растущей организации. И в идеале эта «зона» вырастет в полноценную и эффективную BIM-компанию, которая обеспечит «счастливую старость» породившей её организации. И здание уже не надо будет сдавать в аренду – всё окажется при деле.

Рис. 1. Созданная BIM-зона постепенно займёт место всей компании

Но у нас в стране о методах «выращивания» BIM в недрах имеющейся компании почти ничего не знают. Поэтому часто предпочитают идти «бюрократическим» путём, заменяя внедрение неэффективными распоряжениями и писаниной.

Представьте, что вы посадили третьеклассника на студенческую скамью к первокурсникам университета. Конечно, вы ему дали все инструкции, ссылки на нормативные документы и литературу, он слушает все лекции и посещает все семинары, ему платят стипендию. Но результат будет плачевным, потому что третьеклассник до студенческой скамьи ещё не дорос! Думается, это все понимают.

Так вот с BIM то же самое – до этой технологии надо дорасти, и это происходит у всех по-разному.