Материалы о деятельности российского подразделения Siemens PLM Software, опубликованные на нашем портале:

- В. Беспалов. Цифровизация доступна не только крупным компаниям с большими бюджетами

- Интервью с руководителями: Siemens Digital Industries Software: комплексный подход к цифровизации разработки и производства машиностроительной и электронной продукции

- Е. Гореткина. Siemens о цифровом двойнике, Интернете вещей, российских реалиях и новинках NX 11

Беспалов Виктор Евгеньевич

Заместитель генерального директора по цифровым платформам в компании «Инновационный Центр «КАМАЗ»

C 2009 по 2022 год возглавлял компанию Siemens Digital Industries Software (софтверное подразделение концерна «Сименс») в должности генерального менеджера и отвечал за деятельность региональных подразделений Siemens Digital Industries Software и развитие бизнеса компании на территории России, Белоруссии, Центральной Азии и Турции.

До прихода в «Сименс» последовательно занимал руководящие должности в компаниях Oracle, PTC и Computervision и принимал участие в реализации ряда крупных проектов в области индустриального ПО для авиационной, автомобильной и машиностроительной промышленности.

Окончил Московский лесотехнический институт по специальности «Автоматизированные системы управления», а также аспирантуру в Московском энергетическом институте и бизнес-школу Instituto de Impresa (Испания).

Каково текущее состояние PLM-рынка после ухода зарубежных компаний?

Также сказывается отсутствие больших проектов в машиностроении по разработке, например, новых авиакосмических программ или авиационных двигателей. Многие проекты были запущены до 2022 года и на сегодняшний день во многом пока реализуются в тех системах, которые на тот момент использовали компании. Что логично, потому что невозможно осуществлять переход с одной системы на другую в середине процесса разработки сложного изделия. Поэтому замена или применение новых PLM-систем возможны только на начальных этапах разработки. Сейчас основным локомотивом дальнейшего развития рынка будет, конечно, локализация машиностроительной продукции и импортозамещения.

С точки зрения пользователей рынок сегодня разделился на три большие группы. Во-первых, основная масса — это наблюдатели, те, кто до недавнего времени активно и массово использовали западные PLM-решения, но в силу финансовых ограничений не могут перейти на российские системы. На сегодняшний день они сохраняют статус-кво, наблюдая за второй группой активных импортозаместителей, которые получили доступ к государственному финансированию, заявили свои проекты, получившие статус «Особо Значимых Проектов», и активно включились в реализацию этих проектов, связанных с отказом от западного программного обеспечения и переходом на отечественное. Также существует большая группа пользователей, для которых, фактически, ничего не изменилось, потому что они многие годы успешно и эффективно использовали российские решения. Сегодня они просто продолжают использовать этот софт.

Отталкиваясь от текущего состояния российского рынка PLM-систем, можно уже говорить о рисках и сложностях. Основной риск для российских компаний связан с потерей конкурентоспособности. Это не одномоментный процесс, и в этом его опасность, поскольку можно пропустить тот момент, когда компания перестанет быть конкурентоспособной, так как использует недостаточно современные технологии, которые бы позволяли ей постоянно совершенствовать свои процессы, снижать трудоемкость и сокращать сроки выхода новой продукции на рынок. Это риск, с которым надо работать. Машиностроительная компания должна очень чётко оценивать состояние, в котором она находится, и понимать, куда она стремится и где она хочет оказаться в течение ближайших как минимум пяти-семи лет.

Еще один риск связан с необходимостью продолжать использовать зарубежный софт, потому что невозможно сделать переход на отечественное ПО одномоментно, просто переключив тумблер. PLM-системы являются процессно-ориентированными, в отличие, например, от ERP-систем, которые являются транзакционными. Это означает, что в транзакционных системах вы можете подготовить новую систему, отключить старую и перейти на новую систему в пределах одного финансового квартала. В процессно-ориентированных PLM-системах, начав разработку изделия в одной системе, вы не можете в процессе его разработки переключаться на другую систему. Так или иначе многие компании будут вынуждены использовать существующие у них западные решения, и операционные задачи, связанные с поддержанием этих систем, остаются. В процессе эксплуатации возникают какие-то вопросы, связанные с необходимостью апгрейдов, перевода с одной базы данных на другую, реализацией каких-то новых интеграций.

В настоящее время российские пользователи оказались без технической поддержки, которую обеспечивали для них западные вендоры. Сегодня все вопросы по сопровождению западных систем легли на плечи российских специалистов и системных интеграторов, которые помогали в свое время эти решения внедрять и оперативно устранять технические ошибки, возникающие при эксплуатации. Все эти сложности создают риски, связанные с обеспечением бесперебойной работы PLM-систем, которые являются критически значимыми для поддержания работоспособности компаний. Последний год показал, что компании научились справляться с такими рисками, поскольку пока не возникло фатальных проблем, которые привели бы, предположим, к остановке тех или иных систем и невозможности их использования. В то же время отсутствие техподдержки от западных вендоров серьёзно осложнило работу компаний по дальнейшему совершенствованию их операционной эффективности.

Если говорить о сложностях, то переход с одной системы на другую — это всегда трудоемкий процесс. В российской промышленности успешных примеров такого перехода насчитывается не так много. Во-первых, сам отечественный рынок развивался очень быстро и интенсивно. Фактически он сразу шагнул от бумаги к электронным документам, и некоторым даже удалось перейти к безбумажной технологии с использованием 3D моделей. Но этот процесс занял почти 10 лет. То есть он проходил достаточно быстро, но всё равно занял годы. На сегодняшний день ситуация ещё сложнее, поскольку нужно уходить от очень хороших систем, которые доказали свою эффективность на мировом рынке, к системам, которые ещё должны будут доказать свою состоятельность в отсутствие конкуренции и в ситуации, когда существует нехватка ресурсов, как финансовых, так и людских.

Перед российскими вендорами стоит неимоверно сложный вызов, но глаза боятся, а руки делают. Компаниям деваться некуда, они должны внедрять то, что на сегодняшний день уже существует, или думать о том, что нужно создавать. Возможно, с нуля — с использованием того опыта и знаний, которые были накоплены за последние 20 лет в российской промышленности в процессе использования западного софта — для того, чтобы начинать создавать что-то свое. И для этого тоже есть определённые предпосылки. Во-первых, накопленные знания, а также быстро развивающиеся и по-прежнему доступные технологии, которые на сегодняшний день позволяют достаточно оперативно создавать современные системы с нуля. И, я бы сказал, колоссальный энтузиазм, который присутствует в российском PLM-сообществе — оно, может быть, не всегда профессионально оценивает риски, возникающие при создании такого рода систем, однако все равно буквально бурлит различного рода идеями. Тем не менее я считаю, что это определённый залог того, что российские компании в долгосрочной перспективе (5-7 лет) имеют шансы успешно преодолеть сложности перехода на российские PLM-решения.

Очевидно, также будут возникать сложности, связанные с интеграцией. Необходимо будет осуществлять переход, обеспечивая взаимодействие как с существующими решениями, так и с новыми системами, появляющимися на рынке. Как мы знаем, интеграция, особенно в корпоративном сегменте, — это один из основных факторов, который влияет на скорость перехода и внедрения новых систем.

Подводя итог, можно сказать, что рынок не умер. Да, он очень сжался, но он продолжает развиваться. Риски, очевидно, есть, но мы понимаем, как с ними справиться. Ну а сложности — они всегда были и остаются, но мы видим пути, как с ними можно будет бороться. Нужны энергия, новые идеи и упорство в реализации намеченного.

«Инновационный центр «КАМАЗ» является дочерней структурой материнской компании ПАО «КАМАЗ». Наша компания имеет несколько подразделений, которые работают в области создания автомобильный техники по таким направлениям, как беспилотный транспорт, электрические автомобили и интеллектуальные транспортные системы, а также по ряду других инновационных направлений, за которые отвечает научно-технический центр разработки «КАМАЗ».

Мы как софтверная организация, входящая в структуру «ИЦ «КАМАЗ», являемся относительно молодым подразделением. Оно было создано буквально несколько лет назад, когда была поставлена задача, связанная с разработкой собственного ПО для замены портального решения, которое достаточно активно использовалось на «КАМАЗе» и базировалось на PLM-системе компании «Сименс». За прошедшие 2 года с момента постановки задачи это софтверное подразделение окрепло — на сегодняшний день в нём работает уже более 50 человек. Это полнофункциональное подразделение с точки зрения разработки программного обеспечения — в нем есть небольшая группа разработчиков и аналитиков, а также консалтинг, который занимается внедрением создаваемого решения и оказанием консультационных услуг по другим направлениям промышленного ПО, в частности по PLM.

Кроме того, есть соответствующее подразделение, которое занимается продажами и маркетингом нашей продукции. «Инновационный центр «КАМАЗ» абсолютно свободен в заключении договоров с другими предприятиями, так как задача изначально ставилась такая, чтобы работать со всем рынком, а не только с материнской компанией. Изначально разрабатываемое нами решение было нацелено, конечно, в первую очередь на отработку тех гипотез, которые были сгенерированы сотрудниками IT-подразделения «КАМАЗа», но по мере продвижения проекта функционал решения был существенно дополнен нашим видением дальнейшего развития продукта в направлении автоматизации процессов планирования работ инженерных подразделений машиностроительных компаний и улучшения взаимодействия головных разработчиков и их соразработчиков (компаний, выполняющих функции субподрядчиков) в процессах совместной разработки продуктов.

На сегодняшний день мы активно занимаемся разработкой рабочей промышленной версии ПО, которая позволит заменить портальное решение, используемое «КАМАЗом». В то же время разрабатываемый продукт может быть использован в любой промышленной компании, работающей в таких отраслях, как машиностроение, автомобилестроение, авиационная и космическая промышленность, приборостроение, энергетика и других. Создаваемое решение относится к классу PDM-систем (Product Data Management) и нацелено на управление данными в процессе взаимодействия между головным разработчиком и соразработчиками.

Помимо этого, в коллаборации с нашими партнерскими компаниями мы ведем разработку портального решения для обеспечения доступа к эксплуатационной документации, Guide KAMAZ 2.0. Это решение востребовано компаниями, которым требуется обеспечить гибкий доступ к контенту, связанному с эксплуатационной и ремонтной документацией для выпускаемых ими продуктов.

Изначально идеи были привнесены в этот проект специалистами научно-технического центра материнской компании «КАМАЗ». Это был ряд гипотез, выдвинутых сотрудниками «КАМАЗа»: были сформированы исходные требования к системе, которая была в первую очередь нацелена на управление процессами взаимодействия между головными разработчиками и соразработчиками автомобильный техники. После ухода компании «Сименс» большая группа специалистов компании Siemens Digital Industries Software была приглашена руководством «КАМАЗа» продолжить работу в составе Инновационного Центра. Таким образом, идеи «КАМАЗа» были объединены с колоссальным опытом сотрудников «Сименс», накопленным в течение более 25 лет работы на мировом рынке PLM. «Мировом рынке» — это не оговорка, поскольку наши специалисты принимали участие в зарубежных проектах и имели доступ к экспертизе и опыту, которым обладают крупнейшие международные компании.

Определённую роль сыграл тот факт, что «КАМАЗ» в течение достаточно длительного времени внедрял решения «Сименс», поэтому получился такой очень хороший сплав идей, опыта и совместного взаимодействия. Во многом, когда мы стали обмениваться мыслями и соображениями о дальнейших путях реализации этого проекта, очень помогало то, что мы много лет работали вместе и фактически наше видение и многие наши взгляды совпадали. Это продолжает содействовать дальнейшему успешному развитию этого направления.

Требования к проекту бывшие сотрудники «Сименс» и специалисты ПАО «КАМАЗ» формировали совместно, как сотрудники инновационного центра. Изначально ставилась задача создать инновационное решение, не зависящее от технологий, которые могли бы оказаться под какими-то санкционными ограничениями, чтобы полностью исключить возможные риски. Была заложена микросервисная архитектура, ориентированная на разработку изначально облачного решения, которое можно будет разворачивать как в частных, так и в публичных облаках.

Не открою секрета, если скажу, что при создании решения мы использовали те знания, которые были накоплены сотрудниками «Сименс» при эксплуатации и работе с такой системой, как Teamcenter. Насколько мне известно, сегодня некоторые российские разработчики PLM-решений пытаются копировать возможности Teamcenter. В отличие от этих компаний, благодаря нашим глубоким знаниям, мы прекрасно понимаем, какими недостатками обладает данная система и как можно было бы ее улучшить и создать более эффективное и производительное решение. Мы уверены, что у нас это получится, потому что сплав реального практического опыта, который есть у специалистов «КАМАЗа», и понимание того, что они хотели бы иметь на выходе, дают нам очень хорошие предпосылки для того, чтобы создавать по-настоящему инновационный и современный продукт.

Технологические компетенции не появляются на ровном месте. В компаниях, которые создаются с нуля, а это наш случай, компетенции — это прежде всего люди и те знания, которыми они обладают. Исходя из этого, мы можем сказать, что технологические компетенции, сосредоточенные в «ИЦ «КАМАЗ», базируются прежде всего на проектах и задачах, которые реализовались командой инновационного центра в предыдущие годы в сотрудничестве в первую очередь с «КАМАЗом», а также с другими промышленными заказчиками. В то же время появилось очень много нового, интересного, потому что ни мы, ни наши заказчики, ни сам «КАМАЗ» не стоим на месте.

Но прежде чем говорить о новом, давайте поговорим о базовой экспертизе. Прежде всего, это компетенции, которые сложились вокруг продуктов «Сименс» и Dassault, потому что большое число проектов в различных отраслях российской промышленности были выполнены именно с использованием решений от этих компаний. Члены нашей команды работали в классической области PLM и решали задачи, связанные с разработкой, технологической подготовкой производства продукции, инженерным анализом, планированием производства и реализацией самого производства, включая системы MES, а также занимались послепродажным сервисом и эксплуатацией. Если говорить о существующей ситуации, то в настоящее время мы фокусируемся в основном на вопросах, связанных непосредственно с PDM-системами, которые являются частью PLM-систем, и задачах, связанных с автоматизацией и цифровизацией новых производств, где в первую очередь нужны решения класса МОМ (Manufacturing Operation Management) и MES (Manufacturing Execution System) как подмножества MOM.

Если говорить о решениях в области PDM, то на настоящий момент у нас появляется много интересных направлений, связанных в первую очередь с разработкой электрической автомобильной техники. Например, такой проект, как российский электромобиль «Атом» компании «КАМА», в котором мы активно участвуем, помогая нашим коллегам в его реализации.

Новое интересное направление у нас появляется в области решений RFLP, которые включают в себя управление требованиями, а также функциональное, логическое и физическое проектирование. Я хотел бы особо выделить эту область, потому что здесь мы не только используем наработки и знания, полученные в компаниях, где мы трудились ранее до прихода в «ИЦ «КАМАЗ», но уже ведём разработку на базе российских решений. В частности, на базе такого хорошего продукта, как Devprom, который относится к системам класса ALM (Application Lifecycle Management), нацеленным на решение задач по разработке программного обеспечения.

Использование современного подхода к проектированию RFLP позволяет решать такие комплексные задачи, как, например, создание архитектуры автомобиля и управление процессами разработки не только классических механических конструкций, но и электронных компонентов и соответствующего встроенного ПО. Это абсолютно новая амбициозная инициатива и интересное направление как для «КАМАЗа», так и для нас. Мы впервые в новом качестве, уже как сотрудники «ИЦ «КАМАЗ», активно принимаем участие в разработке такого сложного проекта. Что очень радует — мы здесь имеем возможность применить не только наш уже накопленный опыт и знания, но и новые наработки в области автоматизации процессов разработки комплексных продуктов, где требуется интеграция механики, электроники и встроенного ПО.

Если же говорить о современных производствах, то сейчас мы активно вовлечены в реализацию проекта по автоматизации новой производственной площадки со своими механообрабатывающими и сборочными цехами, для которого стоит задача создания нового MES-решения. В настоящий момент мы активно ведём разработку системы, которая позволит существенно повысить производительность на такого рода производствах. Очевидно, что российский рынок сейчас насыщен подобными решениями, поэтому здесь мы ставим задачу создания такого продукта, который можно будет легко и быстро настроить под нужды заказчика. Я хотел бы подчеркнуть, именно настроить, а не разработать под заказчика. Мы разрабатываем решение, большую часть которого, что называется, можно будет внедрить прямо из коробки — out-of-the-box (OOTB). Такую систему можно будет реализовать как в дискретном производстве, так и для заказчиков с другими типами производства с минимальными временными затратами на ее развертывание, кастомизацию и настройку.

Над разработкой данного решения работают бизнес-аналитики с уникальным личным опытом, накопленным в ходе различных проектов с использованием разнообразных аналогичных систем. Именно этот опыт и знания дают нам уверенность и гарантию получить хороший продукт, аналогов которому мы пока не видим на российском рынке.

Также здесь стоит отметить наши консалтинговые услуги, которые мы оказываем российским компаниям, вынужденным продолжать использовать имеющиеся у них западные системы. Эти услуги помогают нашим заказчикам справляться с рисками, которые я коротко упоминал в начале интервью.

Вопрос очень интересный. Оценивая текущий статус, можно сказать, что не всем компаниям-лидерам мирового рынка PLM удалось реализовать концепцию цифрового двойника, поскольку эта задача действительно нетривиальная и очень сложная. На сегодняшний день российские софтверные и промышленные компании по-разному трактуют эту концепцию. Кто-то подразумевает под этим создание точной геометрии разрабатываемого изделия, кто-то говорит о создании комплексных цифровых моделей, предназначенных, в первую очередь, для проведения различного рода инженерных расчётов и решения инженерных задач, начиная от прочностных и заканчивая сложными мультифизическими расчётами. В моем понимании цифровой двойник — это полная цифровая копия изделия (включая механику, электронику и встроенное ПО) с возможностью моделировать и анализировать различные физические процессы, которые происходят при разработке и, самое главное, при производстве того или иного физического продукта. Поэтому сказать о том, что на сегодняшний день существуют российские PLM вендоры, которые приблизились к реализации этого подхода, а самое главное — к внедрению подобных технологий у заказчиков, вряд ли возможно.

Есть ещё такой интересный момент, который, может быть, с определённой долей иронии, хотелось бы прокомментировать: на российском рынке вдруг появилось большое количество цифровых платформ. Мне кажется, что термин «комплексная система» исчез, зато у нас везде появились «цифровые платформы». Мы с проектом Kamotive тоже, к сожалению, не избежали этого веяния, хотя, если иметь ввиду не текущее состояние, а будущее направление развития нашего продукта, то мы двигаемся именно в том направлении реализации концепции платформы, который описан в классическом определении.

Здесь мне хотелось бы дать одно из определений, которое, на мой взгляд, наиболее точно характеризует, что же из себя представляет цифровая платформа. Общее определение платформы таково — это сетевая среда, которая используется в преимущественно бесплатной совершенной мгновенной экономике. Более точно платформу можно было бы определить так: это цифровая среда, обеспечивающая доступ к продукции, услугам и информации и их воспроизведение и распространение с предельными издержками, близкими к нулю. При этом под предельными издержками понимается производственная себестоимость и распространение одной дополнительной единицы продукции. Например, для большинства тарифных планов доступа к контенту предельные издержки на получение или отправку бита информации равны нулю. Возвращаясь к тому, с чего я начал, и не претендуя на конечную истину, я бы предложил специалистам вспомнить это определение и посмотреть, насколько продукт, который позиционирует себя как цифровая платформа, ему соответствует.

Очень хорошо, что российские PLM-вендоры промышленного программного обеспечения достаточно активно взялись за дело и предлагают много интересных решений. Можно, конечно, спорить об их зрелости. Понятно, что многие из этих решений на сегодняшний день далеки от совершенства. Не хотелось бы напрямую сравнивать отечественные системы с решениями ушедших западных игроков, но можно с уверенностью сказать, что российские компании-разработчики промышленного ПО должны будут пройти достаточно длинный путь от того состояния, где они находятся сейчас, до уровня развития систем, который действительно требуется российской промышленности. Сомнений в том, что это произойдет, нет, но дорогу осилит идущий.

Какие же технологии требуются для развития российских PLM-решений? Я бы сказал, что за прошедшие несколько лет ситуация кардинально не поменялась, поэтому здесь стоит говорить о классических прорывных технологиях, которые существенно влияют на архитектуру системы или меняют процесс разработки или производства. В первую очередь, если говорить о задачах проектирования, это бионический дизайн и системный инжиниринг. Если говорить о производстве — это машинное обучение, аддитивные технологии и киберфизические системы. Если говорить о задачах, которые возникают на этапах обслуживания, маркетинга и продаж, — это, очевидно, облачные технологии, дополненная реальность и аналитика больших данных.

На сегодняшний день основной задачей для российского промышленного ПО остается создание базовых технологий, которые будут служить основой для дальнейшего развития отечественных PLM-систем. Это касается в первую очередь геометрического ядра, потому что те решения, которые на сегодняшний день существуют на рынке, далеки от совершенства и пока ещё серьёзно отстают от развитых зарубежных аналогов. Это касается также и задач, связанных с аддитивными технологиями и машинным обучением. Намеренно не хочу пока поднимать вопрос об искусственном интеллекте, поскольку тема, на мой взгляд, достаточно хайповая, и здесь сейчас пока нет по-настоящему серьёзных наработок, готовых к промышленному применению в области промышленного ПО или, более конкретно, в области PLM. Хотя, конечно, следует отметить, в сфере машинного обучения в России в последние годы наблюдается значительный прогресс в обсуждении и проведении исследований. Однако в этой области предстоит еще много работы.

То же самое касается и дополненной реальности, и аналитики больших данных. Под аналитикой больших данных я понимаю реальные возможности анализировать значительные объёмы информации. Сегодня мы видим большое количество примеров, когда компании наконец научились собирать эти данные и строить определённые решения для их предварительного анализа. Но говорить о серьезной аналитике, которая позволяла бы использовать большие данные для получения реальных серьезных зависимостей, на которые можно было бы опираться в принятии решений, не стоит. Я считаю, что здесь до совершенства ещё далеко. И это проблема не только российского рынка. С такой же проблематикой в области интернета вещей сталкиваются и другие страны. Первая причина, на мой взгляд, — это высокая стоимость подобных технологий по сравнению с их добавленной стоимостью или ценностью, которая во многом объясняется дороговизной необходимой инфраструктуры. Вторая сложность — необходимость построения интеграций с системами, которым требуется информация, создающаяся на основе больших данных.

Какие еще точки роста существуют для софтверного бизнеса? Ситуация очень интересная, потому что с уходом западных игроков оказалось, что в России есть масса интересных идей. Многие из них ничем не уступают зарубежным аналогам с точки зрения видения и ориентируются на те же пути развития, что и основные мировые игроки на рынке зарубежного софта. Основные барьеры на пути реализации этих идей — это доступ к источникам финансирования и получение необходимого качественного ресурса в области разработки программного обеспечения. Я имею в виду, в первую очередь, разработчиков, которые бы могли эффективно реализовывать новые идеи. Я не открою ни для кого секрет, что кадровый голод на сегодняшний день — один из основных сдерживающих факторов роста софтверных компаний. Тем не менее сегодня мы видим точки роста, во-первых, в области промышленного ПО и систем управления производством, включая системы класса MOM. Появляются достаточно привлекательные стартапы, условия для разработки которых закладывались еще 3-4 года назад и которые на сегодняшний день подходят к стадии MVP и промышленной реализации.

Интересные решения появляются в области промышленного планирования, решений MES и расчётного анализа. Экспертиза, которая была накоплена в России, рано или поздно должна будет перерасти из количества в реальное качество в реализуемых системах. И мы такие разработки на сегодняшний день видим — например, отечественные системы, предназначенные для дискретных производств.

Множество инновационных идей появляется в направлении систем управления планированием. В данном случае, наша цифровая платформа Kamotive тоже относится к этому классу. С этой системой мы выходим на рынок с очень интересным предложением для наших заказчиков.

На сегодняшний день, я бы сказал, что существует достаточно много потенциально интересных направлений в сфере отечественных цифровых технологий. Основной вопрос будет заключаться в том, какие из этих небольших росточков, которые мы сегодня видим, получат дальнейшее развитие. Кто пройдёт этот сложный период, когда надо от простой идеи шагнуть к прототипу, затем к MVP-версии и далее выйти уже на реальные промышленные рынки. Это должны быть не отдельные точечные проекты, а уже более или менее массовые, как минимум хотя бы у нескольких десятков заказчиков, которые начали бы использовать эти системы уже в стадии промышленного применения.

Во-первых, необходимо отметить, что мы ведём разработку системы Kamotive в микросервисной архитектуре с целью создания облачного решения, которое может разворачиваться как в публичных, так и в частных облаках, а также непосредственно у заказчика (on premise). При этом разработка ведётся с использованием технологий с открытым кодом. То есть практически все компоненты решения, такие как брокер сообщений, веб-сервер, автономное хранилище объектов, система настройки уровня безопасности, — это технологии с открытым кодом, включая объектно-реляционную систему управления базами данных PostgreSQL. Это очень важно в нынешней ситуации, так как мы хотим создать продукт, который будет абсолютно свободен от каких-либо рисков, связанных с возможными потенциальными ограничениями.

В качестве брокера сообщений с открытым исходным кодом используется RabbitMQ. В качестве веб-сервиса используется веб-сервер nginx с открытым исходным кодом. В качестве автономного хранилища объектов с высокой производительностью используется решение MiniIO, также с открытым кодом. В качестве базы данных используется объектно-ориентированная реляционная система управления базами данных PostgreSQL. Для настройки уровня безопасности в приложении с открытым кодом используется решение Keycloak. В качестве языка программирования был выбран язык Java версии 19. Как вы видите, наше решение базируется на компонентах с открытым исходным кодом, не имеющих никаких ограничений, связанных с доступом к технологиям.

При этом мы уделяем большое внимание обеспечению качества и производительности разрабатываемого продукта. Для этого мы ведём постоянный анализ чистоты встраиваемых библиотек в системе Kamotive. Например, мы применяем General Public License v3.0., для того чтобы вести контроль используемых реестров библиотек и типов лицензий.

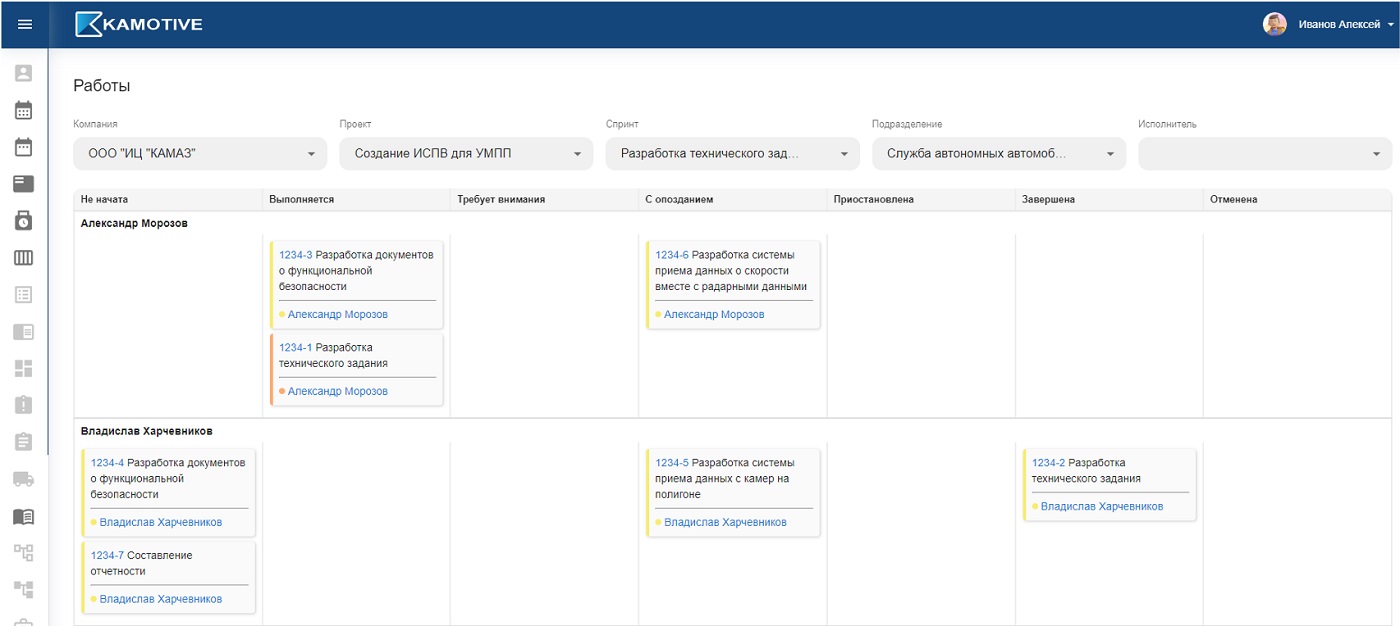

Интерфейс пользователя

До конца этого года мы планируем выпустить новую версию Kamotive. В эту версию войдет непосредственно ядро самой системы на микросервисной архитектуре и модуль безопасности, который решает задачи контроля доступа и реализует ролевую модель доступа к данным. Сюда также будут входить такие модули, как «Портал поставщика», «Планирование», «Рабочие процессы», «Визуализация», «Отчёты», «Транслятор» (импорт-экспорт таблиц в план) и «Интеграция».

При этом у нас есть задумка сделать универсальную систему. В качестве аналогии приведу пример швейцарского перочинного ножа. Знаете, есть такие перочинные ножики с определённым набором лезвий — для резания, открытия консервных банок, выкручивания винтов и т. д. Идея в том, чтобы заказчик был в состоянии использовать такой подход швейцарского ножа для решения небольшого определённого круга задач, которые для него являются критичными. Как вот в том же самом ноже, по аналогии — он должен резать, он должен иметь возможность вскрыть банку, откупорить бутылку или открутить винт, оставаясь при этом компактным, легким и удобным. Вот так и наша система позволит решать определённые задачи в области планирования и управления взаимодействиями между головным разработчиком и соразработчиками.

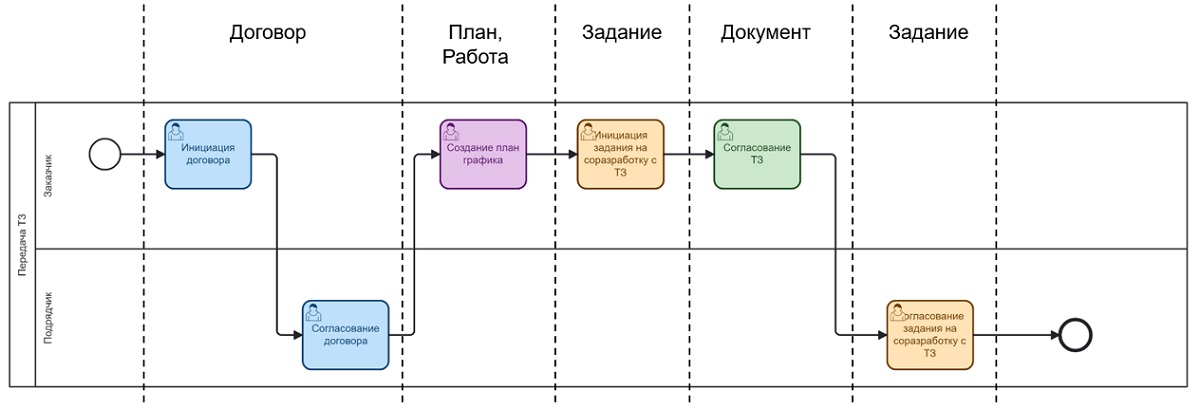

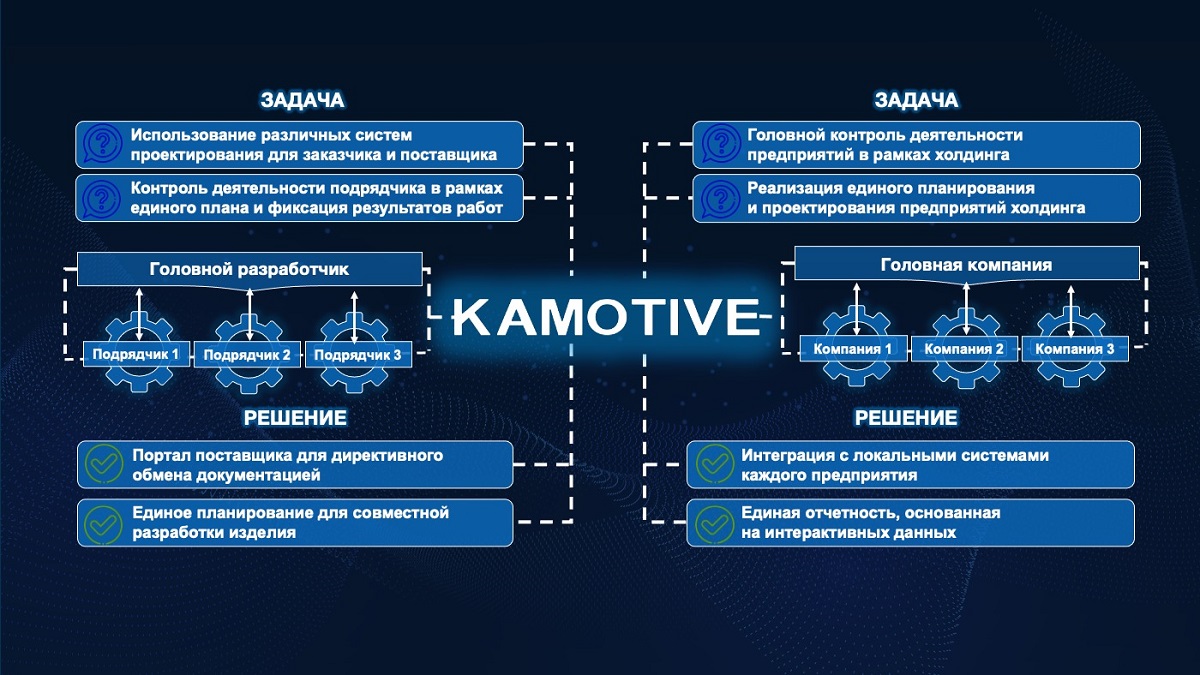

В рамках Портала поставщика у нас реализуется сквозной бизнес-процесс взаимодействия заказчика и поставщика для обмена конструкторской документацией в соответствии с определёнными правилами. Уникальность Портала поставщика заключается в том, что мы планируем реализовать специализированный, я подчёркиваю, готовый бизнес-процесс по обмену конструкторской документацией. В подробностях данный процесс выглядит так: головная компания (OEM) находит соразработчика, с которым она хочет ввести совместную разработку, компании подписывают контракт на выполнение работ. И очень быстро, в течение 1-2 дней, у компании соразработчика появляется доступ к облачной системе, которая позволит быстро реализовать процесс взаимодействия, необходимый для совместной деятельности в общей информационной среде. Это очень важно при начальном запуске взаимодействия, которое практически всегда идёт весьма интенсивно. В текущих реалиях большинство компаний используют либо электронную почту, которая не позволяет успешно отслеживать изменения и вести инженерный документооборот в многопользовательской среде, либо системы собственной разработки, которые необходимо каждый раз дорабатывать под меняющиеся условия ведения бизнеса. Портал поставщика позволит значительно ускорить процессы взаимодействия с соразработчиками и повысить эффективность обмена документацией без дополнительных затрат со стороны головной компании.

Сквозной процесс обмена данными

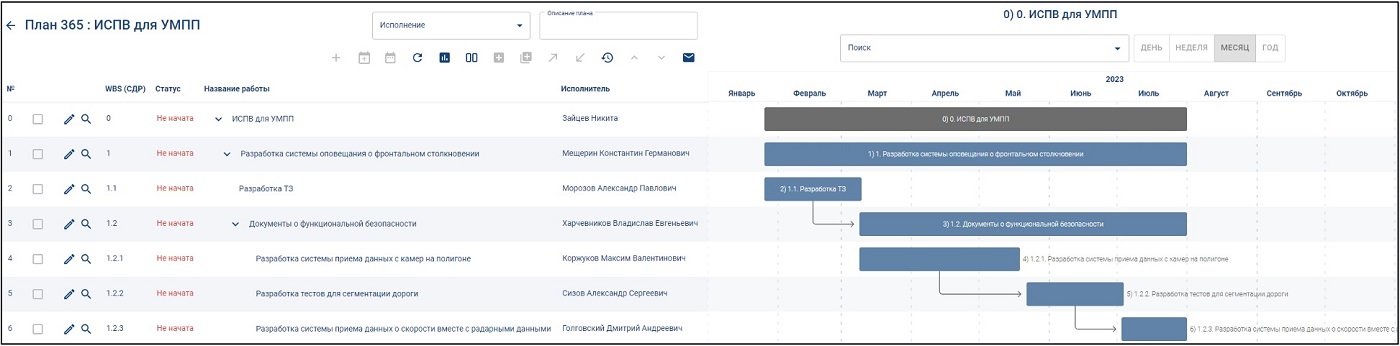

В рамках платформы Kamotive мы рассчитываем реализовать все основные существующие подходы к планированию. При этом уникальность нашего решения заключается в использовании глобального плана работ, который можно будет декомпозировать вплоть до уровня отдельного исполнителя. Это будет реализовано в виде единого решения, связанного с Порталом поставщиков.

Планирование

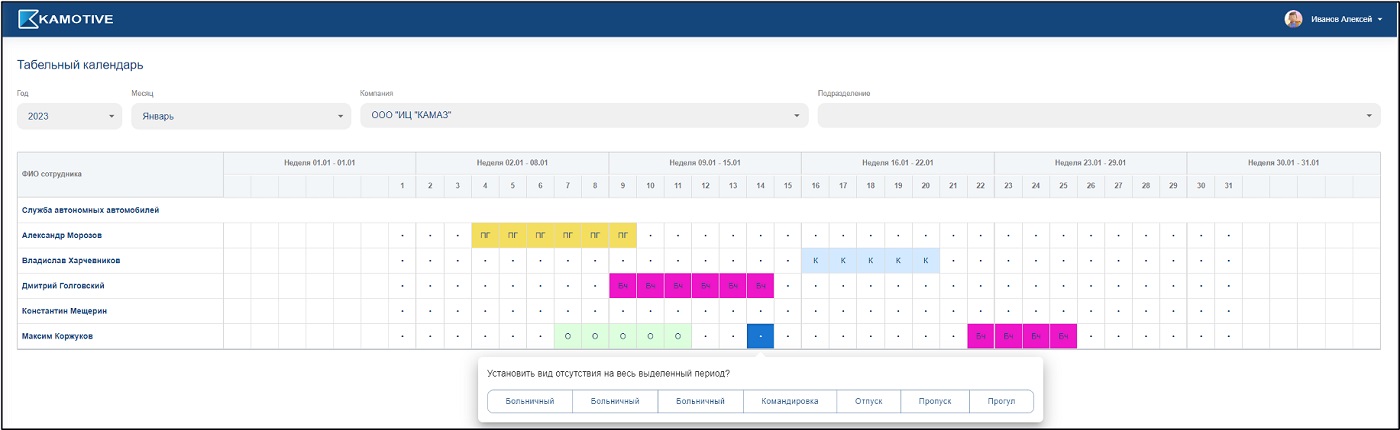

Планирование. Табельный календарь

Планирование. Монитор исполнителей

Дальнейшее развитие системы Kamotive предполагается вести в направлении внедрения функционала управления структурой изделия как минимально жизнеспособного продукта. Для этого мы используем современную методологию управления изменениями и составом изделия. Большое внимание здесь уделяется производительности, поскольку мы изначально нацелены на управление составами достаточно крупных и сложных изделий, будь то автомобиль, авиационный двигатель или самолёт. Здесь очень важно быстродействие, особенно в автомобилестроении, где задачи конфигурирования решаются для гигантских объемов данных с большим количеством вариантов производимых конфигураций. В разработке этого модуля нам очень помогает опыт, который был получен нашими специалистами в проектах внедрения PLM-систем на «КАМАЗе» и в сфере российской авиационной промышленности, где управление различного рода составами (EBOM, MBOM) является одной из критических функций PLM-системы.

Мы также уделяем большое внимание интеграции. Мы находимся в процессе создания специального адаптера PLM-данных, в котором будет реализовано большое количество решений для загрузки и выгрузки данных в известные PDM-системы. Также будут доступны адаптеры для коммерческих решений западных производителей ПО и частично реализована достоверность передачи данных. Мы планируем воплотить подход, который позволит выполнять передачу различных моделей данных и версий ПО, и ввести настраиваемые объекты. При этом в систему встроен универсальный автоматический настраиваемый адаптер передачи данных XML. Также будет реализована возможность проектирования адаптера с ограниченным доступом к сторонним PDM и PLM-системам. Уникальность разрабатываемого решения заключается в универсальности настраиваемого адаптера передачи данных. Мы считаем, что сегодня на российском рынке подобных систем нет. Таким образом, это решение позволит заказчикам, продолжающим на сегодняшний день использовать западные PLM-решения, быстро выстраивать работу со своими с соразработчиками, которые используют различного рода системы, включая российские.

Если сложить вместе количество лет, которые сотрудники проекта Kamotive провели, работая в области PLM, то получится более сотни лет уникального опыта. Ядро команды, конечно же, составляют бывшие сотрудники «Сименс», которые до этого работали в компании Unigraphics, в дальнейшем приобретенной «Сименс», с опытом работы 10, 20 и даже 25 лет. Сейчас складывается очень интересная ситуация, потому что в проект Kamotive также пришло очень много перспективных молодых ребят, работавших как в других зарубежных PLM-компаниях, например в Dassault, так и в российских промышленных компаниях, которые активно внедряли у себя передовые PLM-решения. И это здорово, так как сейчас в проекте Kamotive собралась команда с очень глубокими и разнообразными знаниями. На сегодняшний день мы имеем возможность объединить этот уникальный опыт в рамках одного коллектива, что благотворно сказывается как на наших разработках, так и на оказании консультационной и сервисной поддержки, которую мы предлагаем нашим клиентам.

Сейчас мы занимаемся, я бы сказал, бизнес-консалтингом, так как мы ведём различного рода проекты, связанные с аудитами и разработкой определённых стратегий в этой области. Мы активно оказываем сервисную поддержку тем компаниям, которые вынуждены продолжать использовать зарубежное программное обеспечение, в частности решения «Сименс». Также мы развиваем консалтинг, связанный с внедрением нашего проекта Kamotive. Кроме того, мы ведём активную деятельность в сфере проработки и создания различного рода продуктов в области PDM и MES.

Помимо этого, в нашем портфеле также появился такой интересный продукт, как Devprom ALM, — я о нём уже говорил ранее — связанный с системой управления требованиями, которую мы в первую очередь применяем для задач по разработке и архитектуре ПО. Например, сейчас мы работаем с этим в области разработки автомобилей и также готовы оказывать консультационную поддержку по этому направлению.

Резюмируя, мы предлагаем достаточно широкий спектр консалтинговых и сервисных услуг, связанных с практически полным спектром продуктовой линейки «Сименс». Кроме того, мы работаем с новыми направлениями, такими как Цифровая Платформа Kamotive и система управления требованиями Devprom ALM, а также ведем работу по расширению нашего продуктового портфеля, который позволит увеличить спектр предлагаемых услуг.

Прежде всего, основные наши усилия нацелены на дальнейшее развитие и продвижение нашего флагманского продукта ЦП Kamotive, который позиционируется как цифровая платформа для промышленных предприятий, предназначенная для совместной разработки высокотехнологичной продукции на базе единого безопасного пространства. Функционал Kamotive на сегодняшний день включает в себя возможность коллективной работы головного разработчика и соразработчиков с поставщиками. Он позволяет планировать распределённые проекты и их части, управлять ими и контролировать их, создавать единый бизнес-процесс обмена цифровыми данными, а также выполнять мониторинг изменений по этим данным. Кроме того, платформа позволяет формировать и отслеживать различные план-графики. Kamotive сводит результаты деятельности всех участников процесса совместной разработки в единую систему и организует целостный проектный подход к управлению деятельностью предприятия на всех уровнях планирования.

Идея заключается в том, что сегмент рынка, связанный с задачами и процессами совместной работы между компаниями, существовал с момента зарождения и развития PLM-систем, и сегодня мы видим увеличение объема взаимодействий между головными разработчиками и соразработчиками. В первую очередь это связано с активным ростом импортозамещения и локализации в машиностроении. Поэтому сегодня головные разработчики вынуждены искать новых подрядчиков, устанавливать новые контакты и выстраивать процессы взаимодействия — и на создание и оптимизацию такого процесса взаимодействия обычно тратится достаточно много времени. На самом деле, этот тренд совпадает с общемировым трендом. Мы анализировали мировой и российский рынки, и последние данные исследований, например IDC, показывают, что многие компании в области PLM уделяют большое внимание именно задачам, связанным с взаимодействиями (collaboration). Это доказывает, что наша гипотеза появилась не из воздуха, и нам очень важно, что она совпадает с выводами профессиональных аналитиков рынка PLM. Задумка заключается в том, чтобы сделать процесс взаимодействия максимально быстрым для развёртывания, так как именно скорость разработки обеспечивает быстрый вывод новых продуктов на рынок и позволяет эффективно управлять возникающими сложностями.

На сегодняшний день у нас готова вторая версия продукта. В первую очередь, мы планируем внедрять ее в структурах «КАМАЗа», а также ввести расширение инсталляционной базы в направлении компаний, с которыми у «КАМАЗа» есть интенсивное сотрудничество. Аналитические данные и встречи, которые у нас состоялись с потенциальными заказчиками и компаниями, заинтересованными в данном функционале, доказывают, что это очень перспективное направление, и мы его, конечно, продолжим развивать.

Наши планы, связанные с этим продуктом, абсолютно чёткие и понятные. Мы видим на сегодняшний день дорожную карту, roadmap продукта до конца 2024 года. В конце 2023 года мы планируем представить третью версию системы, которая будет включать себя базовые функции, связанные с ядром системы и безопасностью. Осенью 2023 года будет представлен функционал под названием «Портал поставщика», который нацелен на решение задач обмена данными между соразработчиками и головным разработчиком. Также будет доступен функционал планирования, который позволит управлять проектами и иметь единую структуру организации работ с функциями контроля выполнения планов. Будет организован механизм управления процессами (workflow), базовые средства визуализации, возможности генерации отчётов и различного рода трансляторы и интеграции, как минимум с 1С и Teamcenter.

В конце 2024 года мы планируем выпустить пятый релиз, где будет представлен очень важный для нас функционал, связанный с управлением составом изделия и возможностью визуализации 3D-данных из различного рода CAD-систем. Мы также планируем расширение интеграции с различными системами, в первую очередь через адаптер данных PLM XML, и интеграцию с системой Devprom ALM.

Следующий наш продукт, которым мы также сейчас занимаемся, — это Portal Guide KAMAZ 2.0. Первоначально данное решение разрабатывалось для предоставления доступа к эксплуатационной документации автомобильной техники, выпускаемой «КАМАЗом». Но наши встречи с потенциальными заказчиками показывают, что эта система может быть поставлена как отдельное портальное решение для управления документацией в различных компаниях, не обязательно связанных с автопромом. На сегодняшний день это уже готовый продукт, внесённый в реестр государственных программ. Данное решение содержит в себе три модуля: модуль управления публикациями, модуль отображения документов и модуль отображения технологических карт ТОиР с использованием технологий дополненной реальности. Сейчас мы активно работаем над дальнейшим развитием этого решения вместе с нашими партнёрами по разработке по направлению расширения возможностей создания и редактирования документации.

Третье наше направление, которое пока находится в ранней стадии развития, — это направление, связанное с MES. Разработка такой системы диктуется, в первую очередь, потребностями «КАМАЗа», но мы видим также возможности для продвижения нашего продукта и на растущем российском рынке. При этом мы понимаем, что этот рынок высококонкурентный, потому что на сегодняшний день на него выходят множество различных игроков со своими собственными решениями, которые они начинали создавать несколько лет назад в рамках стартапов, автоматизации производства и решения задач на конкретных предприятиях. На наш взгляд, основной недостаток этих продуктов — заказной характер. Другими словами, это персонализированные разработки, которые дописываются или переписываются под каждый конкретный кейс и под каждого конкретного пользователя. В отличие от них мы делаем ставку на настройку этого решения, то есть мы предполагаем, что оно будет готово к применению out-of-the-box на начальном этапе на 50-60%. Также мы заранее закладываем возможности параметризации и настройки системы под конкретные требования заказчиков и с учетом конкретного производства.

Очень важный момент, что на рынок мы выходим не как поставщик отдельных решений, а пытаемся увязать все наши продукты в единую стратегию, чтобы заказчику было понятно, какой эффект он будет получать, если все эти системы на его предприятии будут использоваться совместно. Вот такие наши планы на ближайшие год-полтора.